新冠疫情自2020年初爆发以来,已持续影响全球近三年,随着病毒变异、疫苗接种推进以及各国防控策略的调整,疫情数据不断变化,为我们提供了重要的科学依据和决策参考,本文将基于最新权威数据,分析全球和中国的疫情现状,探讨变异株的特点、疫苗效果以及未来防控方向,以帮助公众理性应对疫情。

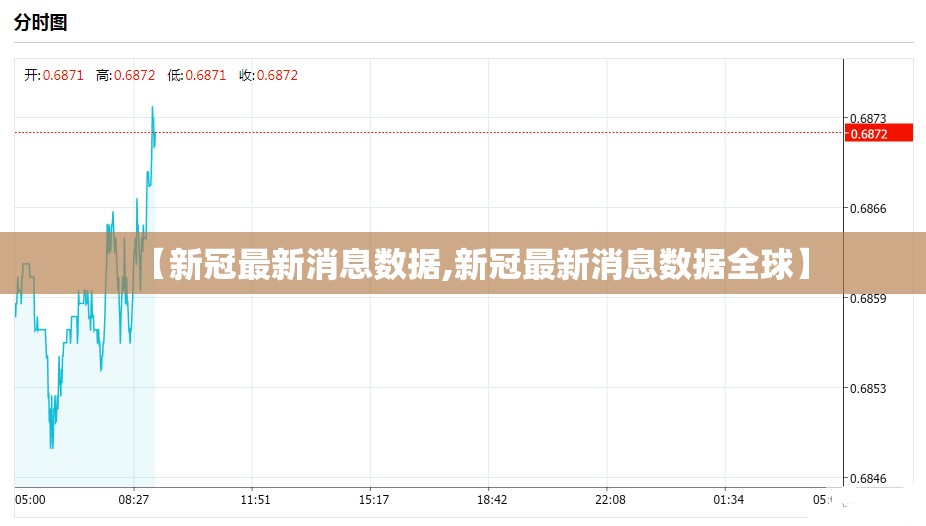

根据世界卫生组织(WHO)2023年10月的最新报告,全球累计确诊病例已超过6.5亿例,死亡病例逾660万例,全球每周新增病例数呈下降趋势,但地区差异显著,欧美国家由于奥密克戎变异株的亚型传播,出现了小幅反弹,而亚洲和非洲部分地区则保持低位波动,值得注意的是,随着检测率的下降和居家检测的普及,实际感染人数可能远高于报告数据,WHO强调,疫情尚未结束,各国需保持监测和应急响应能力。

变异株方面,奥密克戎亚型如XBB.1.5和BA.2.75已成为主流毒株,这些变异株具有更强的免疫逃逸能力,但致病性相对较弱,导致重症和死亡比例下降,数据显示,全球死亡率从2021年的2%降至目前的0.5%以下,这主要归功于疫苗接种和自然免疫的积累。

中国国家卫生健康委员会最新数据显示,截至2023年10月,中国内地累计报告确诊病例约30万例,死亡病例5230例,国内疫情呈现多点散发态势,主要集中在大城市和边境地区,但整体可控,政府坚持“动态清零”政策,结合精准防控和局部封控,有效遏制了大规模爆发,通过大数据追踪、常态化核酸检测和快速隔离措施,中国在2023年多次成功扑灭聚集性疫情。

疫苗接种是中国防控的核心,全国已完成超过34亿剂次接种,全程接种率超过90%,60岁以上人群的接种率也达到85%,针对奥密克戎变异株,中国已批准使用针对性的二代疫苗,并推进加强针接种,数据显示,接种三剂疫苗可将重症风险降低90%以上,中国正加快抗病毒药物研发和分发,如阿兹夫定和中药方案,以降低医疗系统压力。

从全球数据看,新冠疫情正逐渐向“地方性流行”转变,类似于流感,这意味着病毒可能与人类长期共存,但危害性减弱,关键启示包括:

对中国而言,数据支持了“动态清零”政策的有效性,但也提示需平衡经济和社会成本,中国可能会逐步优化策略,例如推广分级诊疗、提高居家治疗能力,并加强国际合作,共享数据和经验。

新冠疫情的最新数据不仅反映了病毒演变,更揭示了人类应对危机的努力,尽管挑战犹存,但科学进步和全球协作带来了希望,公众应通过权威渠道获取信息,避免恐慌,同时积极参与疫苗接种和防护,唯有数据驱动的决策和集体行动,才能最终战胜疫情。

(字数:约980字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~