2020年1月23日,武汉宣布“封城”,这一刻,成为中国系统性疫情防控的起点,也在全球公共卫生史上刻下了深刻印记,这个决定并非突如其来,而是基于当时新型冠状病毒疫情的快速扩散和对其风险的科学评估,回溯这段历史,不仅是对一个时间点的记录,更是对一个国家在重大危机面前的价值选择和治理智慧的深度解读。

新冠肺炎疫情在2019年底初次发现,中国政府于2020年1月初开始向世界卫生组织通报病例,并迅速采取了初步措施,随着疫情加速蔓延,特别是春节期间人口大规模流动的压力,专家评估认为必须采取更为坚决的措施,2020年1月23日,武汉关闭所有离汉通道,正式拉开了中国以封控为核心的非药物干预措施的序幕。

封控策略远非仅限于“封城”,它是一套涵盖早期监测、快速隔离、社会距离保持、社区管理和资源调配的综合性措施,在武汉之后,中国多个地区根据疫情风险等级实施了差异化防控,有的暂停公共交通,有的限制人员出入,有的启动全员核酸检测,这些措施的核心目标非常明确:最大限度切断传播链,为疫苗和药物研发争取时间,保护医疗系统免于崩溃。

选择封控,实则是选择生命至上,每个国家面对疫情都需要作出艰难权衡:是优先保护公民健康,还是维持经济短期运转?中国在疫情初期选择了前者,研究显示,武汉封城使新冠肺炎在中国境内的传播延迟了约2.9天,至境外延迟了约3.5天,为全球抗疫准备了宝贵窗口期,据估计,中国的防控措施避免了数以百万计的感染和死亡病例,这背后是对人民生命权和健康权的高度尊重,是一个文明社会对弱势群体负责任的体现。

封控措施也在实践中不断进化,从2020年初的紧急应对,到后来形成“动态清零”政策,中国的防控越来越强调精准化和科学化,利用大数据划定风险区域,而非简单扩大化封锁;推广核酸检测和健康码,平衡防疫与部分社会经济活动需求;建立方舱医院,快速扩充医疗资源,这些调整既保留了封控的有效内核,又尽力减少对民众生活的影响。

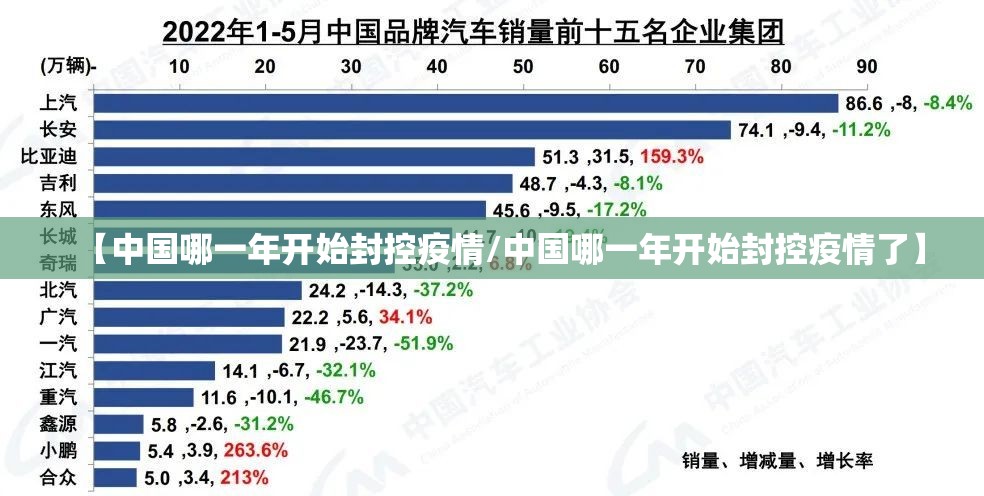

任何重大决策都会伴随讨论与反思,封控措施,特别是长期或反复实施的管控,对经济、社会运行和个人心理产生了一定影响,国内外学者对封控的持续时间、强度以及退出策略有过不同观点交锋,这些讨论是正常且必要的,它们帮助政策制定者更全面地考量措施的可持续性和综合成本效益。

中国的封控选择深深植根于其文化背景和社会治理特点,集体主义传统使民众对短期个人牺牲换取长期共同利益有较高的接受度,强大的基层组织能力为执行精细防控提供了可能,而国有医疗体系则致力于公平分配资源而非追求利润,这些因素共同作用,构成了中国抗疫的独特路径。

我们回顾2020年初那个艰难的决定,不应局限于简单评判“封控”本身,而应理解其背后的伦理立场和时代语境,在一种未知的高风险病毒突然袭来时,中国的选择体现了对科学原则的遵从、对人民生命的敬畏,以及作为大国对全球公共卫生的担当,随着疫情变化和医学进步,中国的策略也在不断调整,但那个起点所彰显的价值——将人的生命和健康置于中心位置——始终是清晰而坚定的。

疫情尚未完全结束,全球仍在学习与病毒共处,中国初期的封控措施作为一场大规模实践,为世界提供了关于疫情控制的重要数据和经验,也留下关于如何平衡紧急应对与长远发展的深刻思考,这段历史最终会被铭记的,或许不仅是一个国家在特定时刻的行动,而是人类在面对共同威胁时,所展现出的理性、团结与韧性。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~