新冠肺炎疫情自2019年底暴发以来,迅速席卷全球,对人类社会造成了前所未有的冲击,在这场没有硝烟的战争中,“封城”作为一种极端的防疫措施,多次成为各国政府应对疫情的重要手段,封城决策并非轻率之举,它涉及公共卫生、经济、社会心理等多重因素的权衡,新冠肺炎疫情中,封城措施究竟在什么情况下会被启动?其背后的逻辑和时机又是什么?

封城(Lockdown)通常指在疫情高风险地区实施严格的交通管制和人员流动限制,以切断病毒传播链,世界卫生组织(WHO)和各国疾控机构普遍认为,封城的触发条件主要包括以下情况:

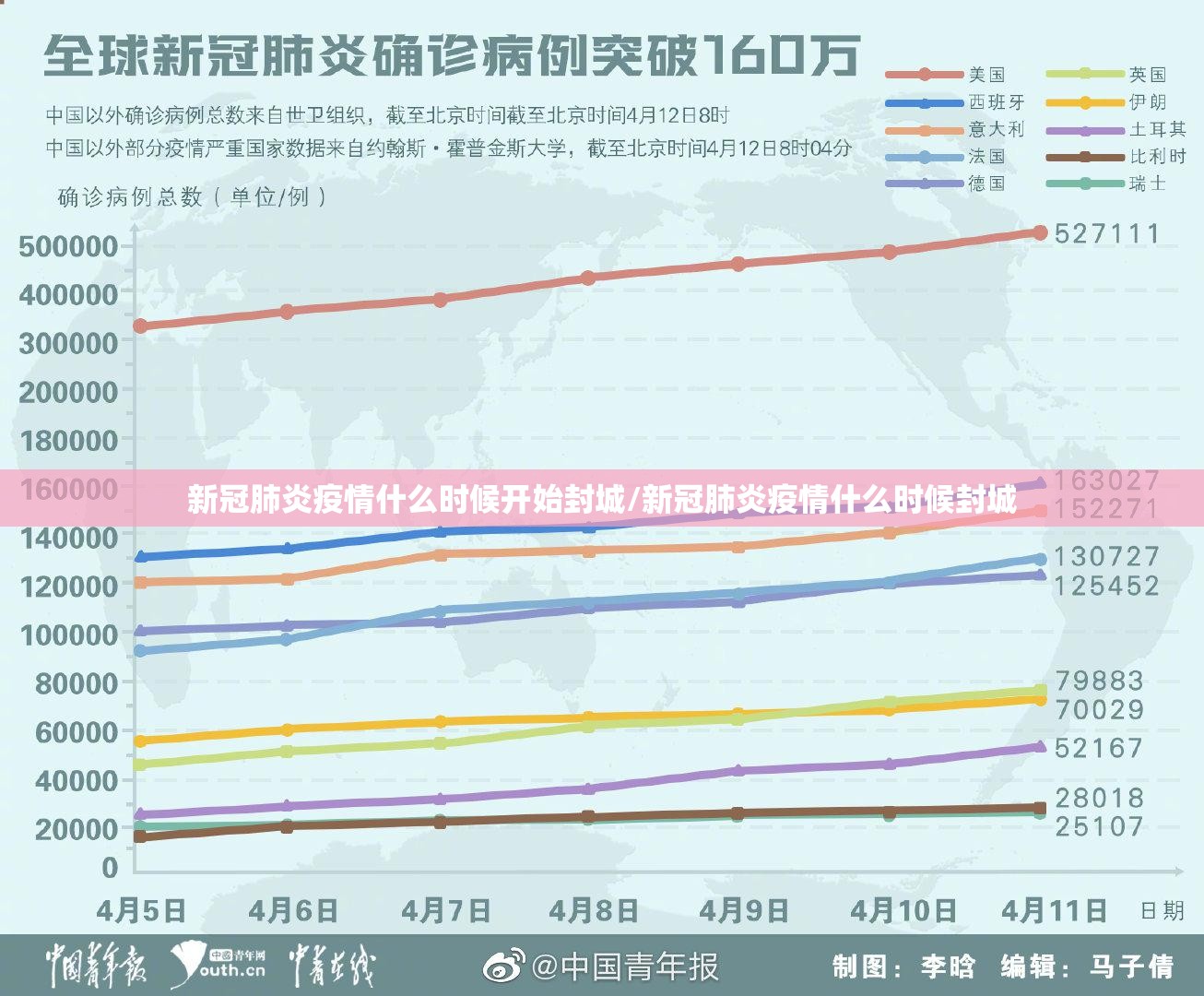

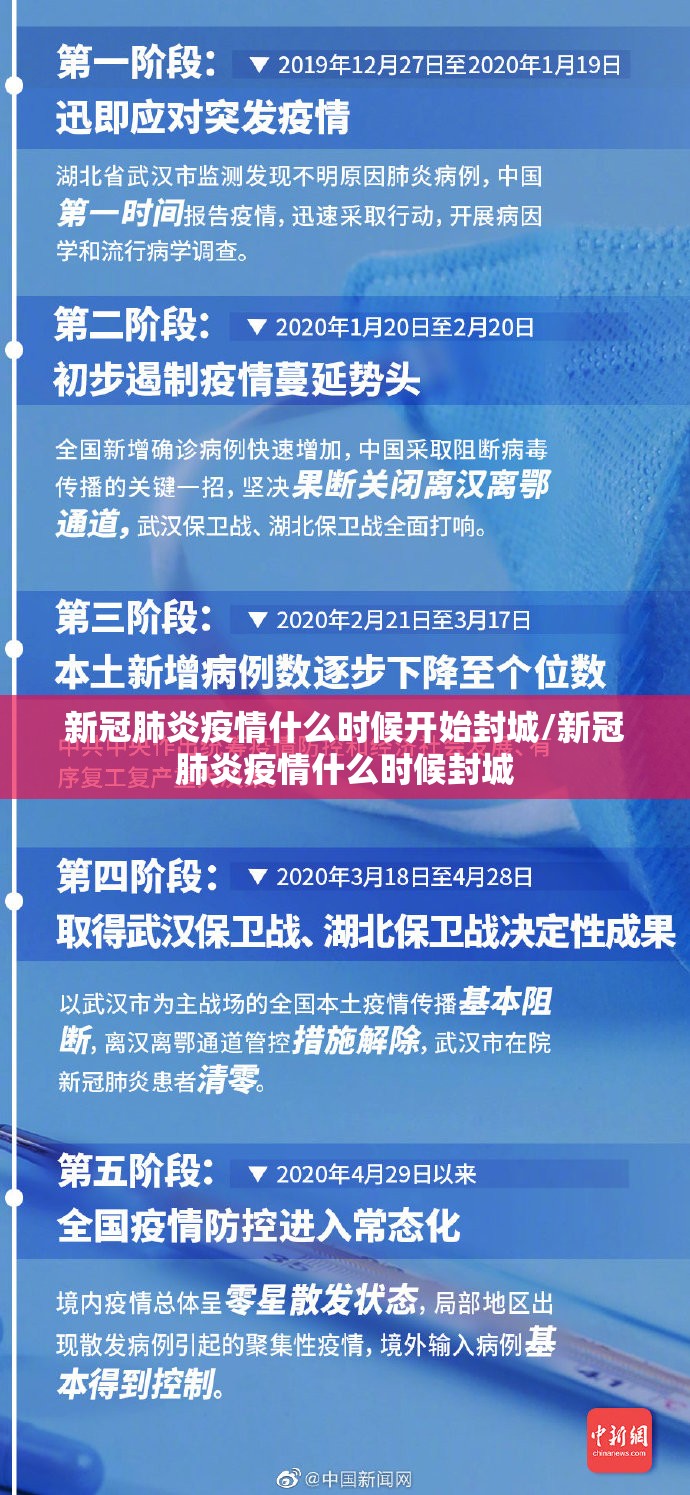

封城时机的选择直接影响防控效果,研究表明,早期封城(如首例病例出现后14天内)能更有效控制疫情,中国、新西兰等国的实践显示,早期严格封城可将疫情峰值压低80%以上,相反,延迟封城(如疫情扩散后)往往效果有限,且需付出更高经济代价,以美国纽约为例,2020年3月封城决策晚于社区传播爆发期,导致病例数一度失控。

但封城并非越早越好,过早封城可能引发“防疫疲劳”,导致公众配合度下降;过晚则可能错失黄金窗口,决策需依赖实时数据模型,如病毒再生数(R0)、重症率及医疗承载能力等指标。

封城虽能遏制疫情,却也带来巨大代价:

正因如此,越来越多国家转向“精准封城”(如封区不封城)、分级防控或“与病毒共存”策略,试图在防疫与正常生活间寻求平衡。

随着疫苗普及和特效药问世,大规模封城的必要性已显著降低,但专家警告,若出现更危险的变异毒株或新型病原体,封城仍可能是最终选项,封城决策将更依赖大数据预警和快速响应机制——例如利用人工智能预测疫情趋势,或通过健康码系统实现最小范围的流动管控。

封城是疫情防控中的“终极武器”,其启动时机需科学评估、审慎权衡,它既是对政府治理能力的考验,也是对公众理性与团结的挑战,回顾疫情历程,我们应铭记的不仅是封城的果断,更是教训与反思:如何构建更具韧性的公共卫生体系,避免社会再次按下“暂停键”。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~