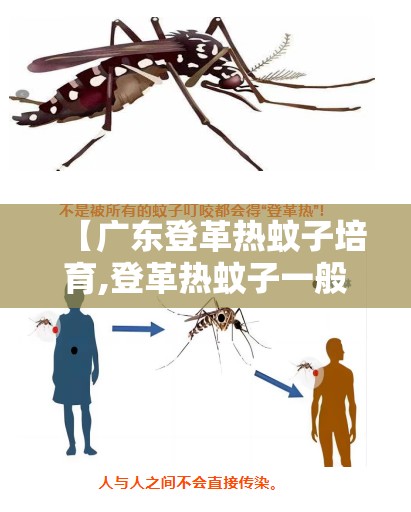

登革热是一种由登革病毒引起的蚊媒传染病,主要通过白纹伊蚊(Aedes albopictus)和埃及伊蚊(Aedes aegypti)传播,广东作为中国南方的经济大省,气候湿热、人口密集,一直是登革热的高发区域,近年来,随着全球气候变化和城市化进程的加速,登革热的防控压力日益增大,在这一背景下,广东的科研机构开始探索一种前沿的防控策略——通过培育和释放经过特殊处理的蚊子,以抑制野生蚊群的数量和病毒传播能力,这一举措不仅体现了科技在公共卫生领域的创新应用,也引发了广泛的讨论和关注。

广东地区的气候条件非常适合蚊媒的孳生和繁殖,每年夏季至秋季,高温多雨的环境为蚊子提供了理想的栖息地,登革热病例也呈现季节性高峰,据统计,2014年广东曾爆发大规模登革热疫情,报告病例超过4万例,给医疗系统和社会经济带来了沉重负担,传统的防控手段,如清除积水、喷洒杀虫剂和使用蚊帐,虽然有一定效果,但难以从根本上阻断病毒传播,杀虫剂的过度使用可能导致蚊虫抗药性增强和环境问题,寻找更高效、可持续的防控方法成为当务之急。

蚊子培育技术是一种基于生物学的创新方法,其核心是通过基因改造或细菌感染等方式,对蚊子进行人工培育,使其具备抑制野生种群的能力,广东科研团队主要探索两种技术路径:

广东的实验室和培育基地已经建立了完善的蚊子培育流程,包括蚊卵采集、人工孵化、细菌感染或基因编辑、质量检测和规模繁殖,这些培育的蚊子通常在受控环境中进行测试,确保其安全性和有效性后,再选择特定区域进行试点释放。

蚊子培育技术相比传统方法具有显著优势,它针对性强,只影响目标蚊种,对其他生物和环境影响较小,一旦技术成熟,成本相对较低且效果持久,广东某试点项目显示,释放沃尔巴克氏体蚊子的区域,蚊群数量减少了90%以上,登革热发病率显著下降。 这一技术也面临争议和挑战,公众可能对“释放蚊子”的行为产生恐惧,担心基因改造或细菌携带的蚊子对人类健康有未知风险,生态学家指出,大规模减少蚊群可能破坏食物链,影响以蚊子为食的鸟类或鱼类,科学评估和公众沟通至关重要。

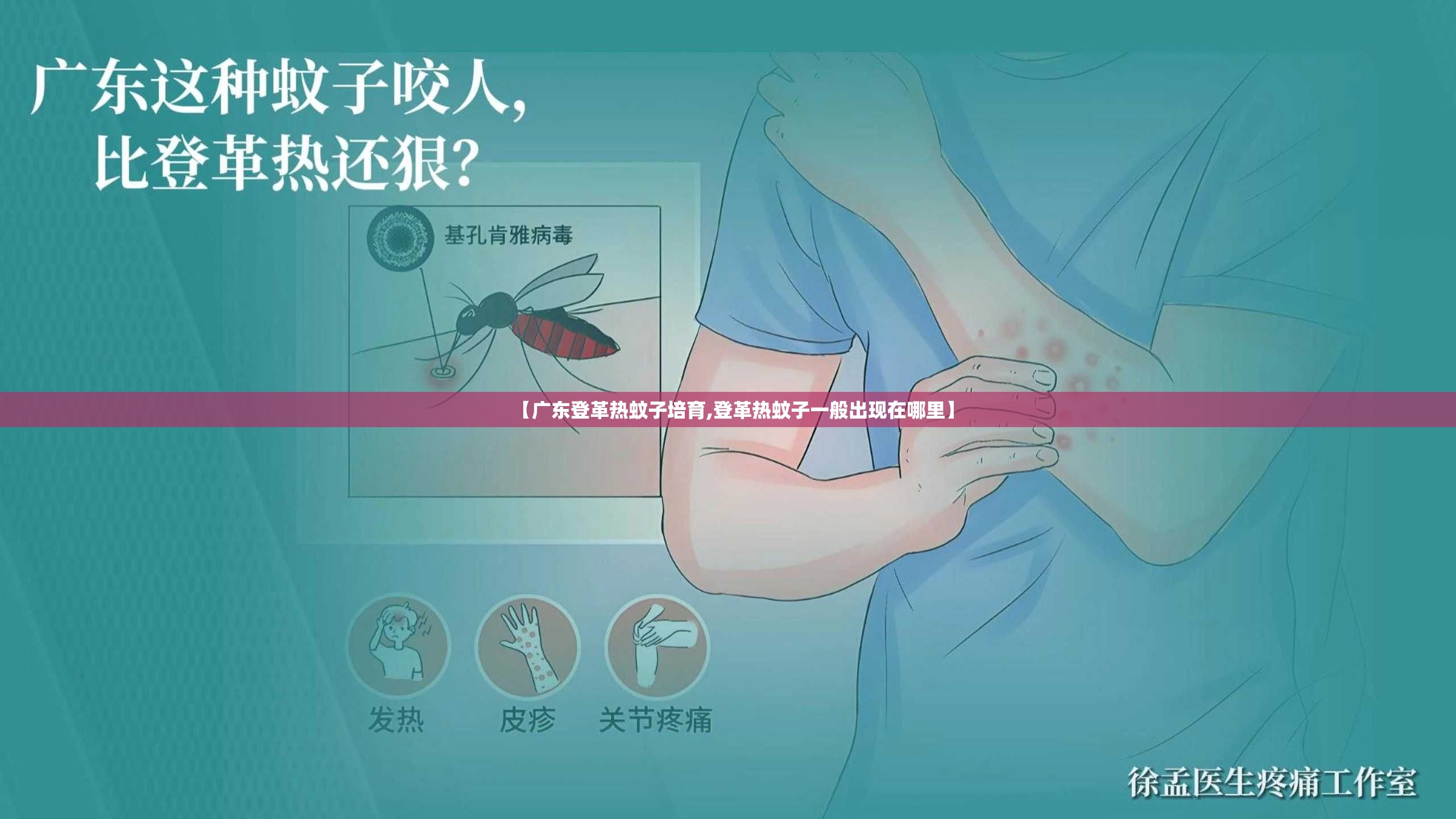

广东在蚊子培育领域走在全国前列,2019年,广州疾控中心与中山大学合作,在部分地区开展了沃尔巴克氏体蚊子的释放试验,并取得了初步成效,政府与科研机构通过社区宣传和科普活动,提高了公众接受度,广东计划扩大试点范围,并结合大数据和物联网技术,实时监测蚊群动态和疾病传播趋势。 这一技术的推广不仅有助于控制登革热,还可能应用于其他蚊媒疾病,如寨卡病毒和基孔肯雅热,广东的经验可为其他热带地区提供借鉴,推动全球公共卫生事业的进步。

广东登革热蚊子培育的探索,是科技与公共卫生深度融合的典范,它展现了人类利用创新手段应对自然挑战的智慧,但也提醒我们需谨慎权衡科技效益与潜在风险,通过持续研究、严格监管和公众参与,这一技术有望成为登革热防控的有力工具,为构建健康广东和健康中国贡献力量。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~