在广州番禺区的纵横街巷中,一场看不见的战争正在悄然进行,巷孔社区,这个听起来充满市井生活气息的名字,如今却被标记为“肯雅热高风险区”,蚊虫的嗡鸣取代了往日的市声喧嚣,居民的目光中交织着警惕与坚韧,这不是灾难电影的场景,而是当下正在发生的公共卫生事件前沿阵地。

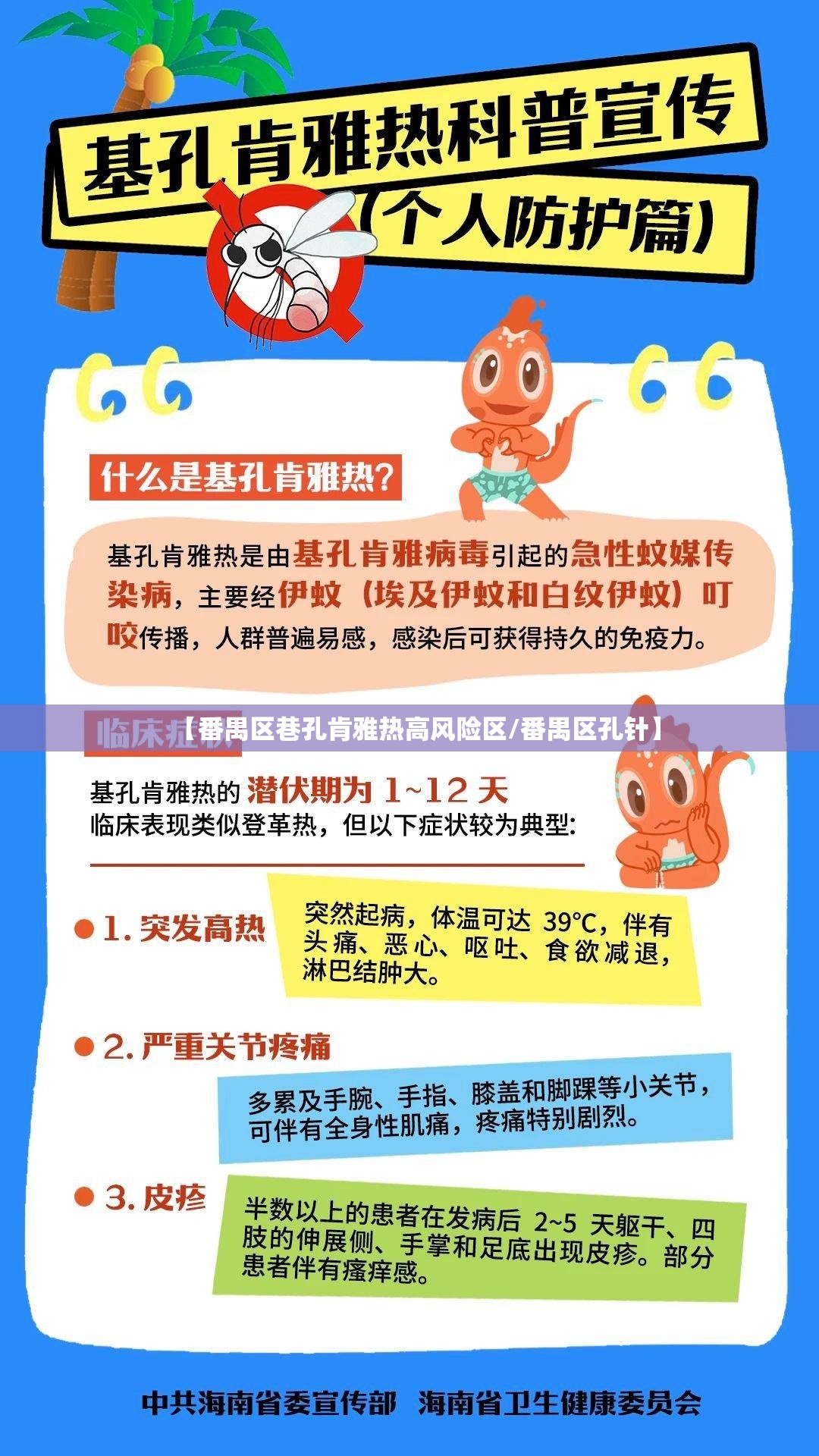

肯雅热,这个对多数人陌生的名词,是一种通过伊蚊传播的病毒性疾病,在番禺区巷孔这样的老旧社区,密集的民居、交错的小巷、随处可见的积水容器,为蚊媒滋生创造了理想条件,2023年夏季异常高温与频繁降雨,更使蚊媒密度骤增,突破了传统防控的临界点,当第一例本地感染病例被确诊后,流行病学调查显示,感染链已在社区内悄然传播,巷孔区随即被划定为高风险区,拉起了一道无形的警戒线。

高风险区的划定远非简单地贴上标签那样简单,走进巷孔社区,你会发现这里正在进行一场多维度、系统化的蚊媒阻击战役,每天早上七点,专业消杀队伍便全副武装,对下水道、绿化带、积水区进行地毯式药物喷洒,社区工作人员逐户上门,协助居民清理花盆、废弃容器中的积水,连一个瓶盖大小的水源都不放过,这些措施背后,是传染病传播链理论的精准应用——将蚊媒密度控制在临界值以下,就能有效阻断疾病传播。

这场防控战的核心挑战在于如何平衡防控效果与民生需求,完全封锁区域虽能最大限度控制疫情扩散,但会给居民生活带来极大不便,番禺区采取了精准化管控策略:一方面在风险核心区域实施严格消杀和环境改造,另一方面保持社区基本生活功能运转,菜市场、便利店在加强防蚊措施后继续营业,社区卫生服务中心设立专门发热门诊,实现早发现、早诊断、早隔离,这种差异化策略既控制了疫情,又最大限度减少了对社会经济的影响。

在这场战役中,真正的英雄是巷孔社区的普通居民,从抱怨不解到主动参与,他们的转变是防控成功的关键,社区里的退休老人组成了“蚊情监督队”,每天巡查卫生死角;年轻人通过网络群组分享防蚊知识;家长教育孩子正确使用驱蚊用品,这些微小的个体行为汇聚成强大的社区防护网络,体现了公共卫生中最珍贵的资源——社区自组织能力和公民意识。

巷孔社区的经历为我们提供了宝贵的启示,在全球化时代,新发传染病不再遥远陌生,城市老旧社区由于人口密集、基础设施老化,尤其容易成为传染病传播的温床,我们需要建立更加灵敏的传染病监测预警系统,将传统“应对式”防控转向“前瞻式”管理,更重要的是,必须加强社区层面的公共卫生能力建设,使防控网络真正延伸到社会最基层。

当夕阳西下,番禺区巷孔社区的居民依旧在门前聊天纳凉,只是身边多了蚊香和驱蚊剂,这场与肯雅热的斗争还没有完全结束,但人们已经学会了如何与风险共存,公共卫生事件从来不是单纯的医学问题,而是对社会治理体系、社区自组织能力和公民科学素养的全方位考验,巷孔社区的故事提醒我们,在人类与传染病的永恒博弈中,最有效的“疫苗”是科学防控、社会协同和人类智慧的结合体。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~