新冠病毒(SARS-CoV-2)自2019年底首次出现以来,迅速席卷全球,成为一场世纪大流行病,关于其起源的争论从未停止:它究竟是自然演化的结果,还是人为制造的产物?这一问题不仅涉及科学真相,更牵动着国际政治、公共卫生和伦理道德的多重博弈,本文将从科学证据、政治角力和社会影响三个维度,探讨这一复杂议题。

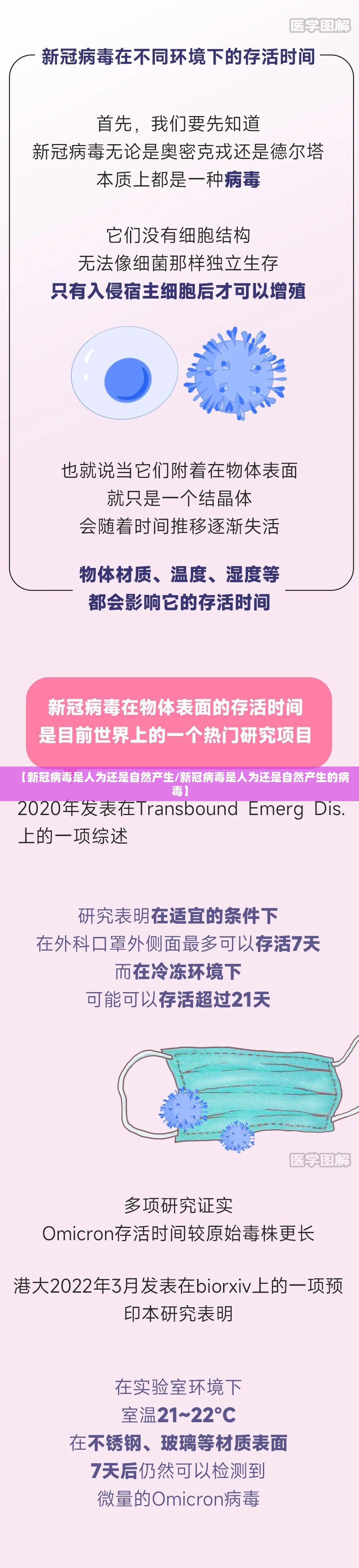

科学界的主流观点倾向于新冠病毒源于自然演化,多项研究显示,新冠病毒与蝙蝠携带的冠状病毒(如RaTG13)具有高度遗传相似性,其刺突蛋白的突变可能通过中间宿主(如穿山甲)传播至人类,世界卫生组织(WHO)2021年的溯源报告指出,病毒经动物宿主传入人类的可能性“比较可能到非常可能”,而实验室泄漏假说则“极不可能”,自然演化假说的支持者强调,冠状病毒在自然界中的重组和突变是常见现象,历史上SARS和MERS的爆发均为动物源人畜共患病的典型案例。

实验室泄漏假说并未被完全排除,一些科学家提出,新冠病毒的弗林蛋白酶切位点等特征可能暗示其经过人工改造,尽管这一观点缺乏直接证据,且多数基因学家认为此类特征同样可能自然产生,但武汉病毒研究所作为冠状病毒研究重镇的地理巧合,使得怀疑论持续存在,2021年,国际科学界呼吁对实验室泄漏假说进行更透明调查,进一步加剧了争议。

新冠病毒起源问题早已超越科学范畴,成为大国政治博弈的筹码,美国前特朗普政府曾公开宣称病毒可能源自武汉实验室,并推动“中国责任论”,而中国则坚决否认相关指控,反指美国德特里克堡生物实验室的嫌疑,双方相互指责的背后,是科技霸权、国际话语权和疫情责任转嫁的较量。

世界卫生组织的溯源工作也因政治干预而步履维艰,2020年,中国虽允许WHO专家组赴武汉调查,但被批评为“受限访问”;2021年,美国情报部门发布所谓“新冠病毒起源报告”,却未能得出明确结论,政治化的干扰不仅阻碍了科学合作,更削弱了全球公共卫生治理的信任基础。

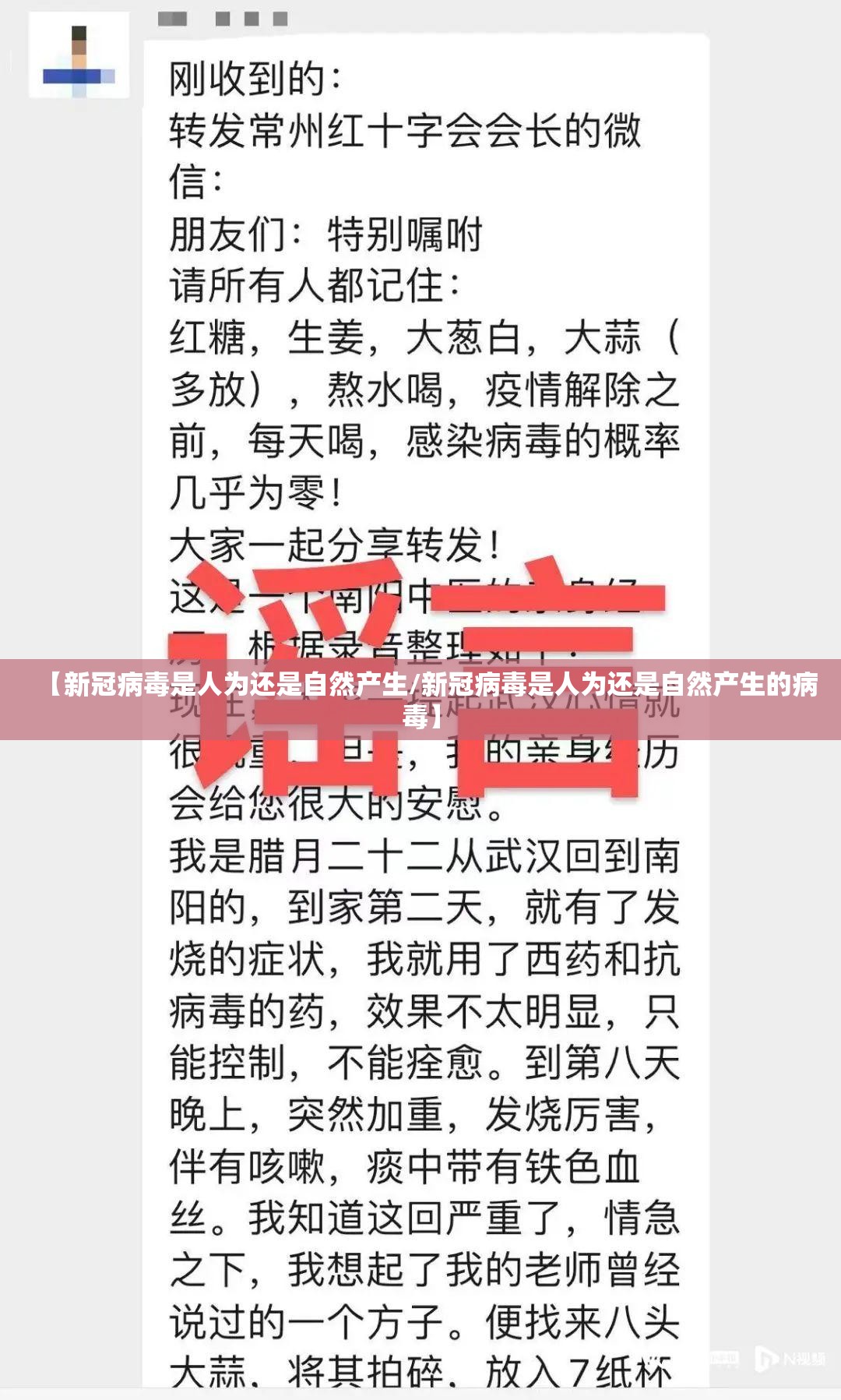

起源争议的模糊性为阴谋论提供了土壤,从“生物武器论”到“5G传播论”,各种不实信息在社交媒体上泛滥,加剧了公众恐慌和社会分裂,根据《科学》杂志2022年的一项研究,超过30%的美国人相信实验室泄漏假说,而这一比例在政治立场分化中呈现显著差异,阴谋论的传播不仅干扰防疫措施的实施,还激化了种族主义(如针对亚裔的仇恨犯罪)和反科学情绪。

公众对科学机构信任度的下降也值得警惕,起源问题的政治化使得许多人将科学家视为“政治代言人”,而非客观中立的真理探索者,重建公众信任需要更透明的科研流程和国际合作,而非相互推诿的政治表演。

无论病毒起源如何,全球社会更应关注的是如何预防下一次大流行,若病毒为自然演化,则需加强野生动物市场监管和跨物种传播预警机制;若涉及实验室泄漏,则需重新审视生物安全法规和科研伦理,两类风险并非互斥:自然溢出和实验室事故均可能成为疫情导火索。

科学真相的探寻必须脱离政治桎梏,2022年,多位诺贝尔奖得主联署呼吁建立“去政治化”的病毒溯源国际合作机制,包括共享基因数据、开放实验室审计等,只有通过跨国界的科学协作,才能逼近答案。

新冠病毒起源之谜或许短期内难以彻底解开,但这一争议揭示了更深层的问题:在全球化时代,科学问题如何避免被政治裹挟?人类又该如何在不确定性中协同应对危机?无论病毒来自自然界还是实验室,它都已成为一面镜子,映照出人类社会的分裂与韧性,战胜疫情的关键不在于指责过去,而在于携手未来。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~