武汉地区出现多起发热病例的报告,引发社会广泛关注,尽管“发热”本身是常见的临床症状,但鉴于武汉在新冠疫情初期的特殊经历,此次发热病例的集中出现不可避免地触动了公众敏感的神经,从公共卫生管理的角度来看,这次事件不仅是对武汉疾控体系的一次现实检验,更是对中国公共卫生应急能力持续优化的契机。

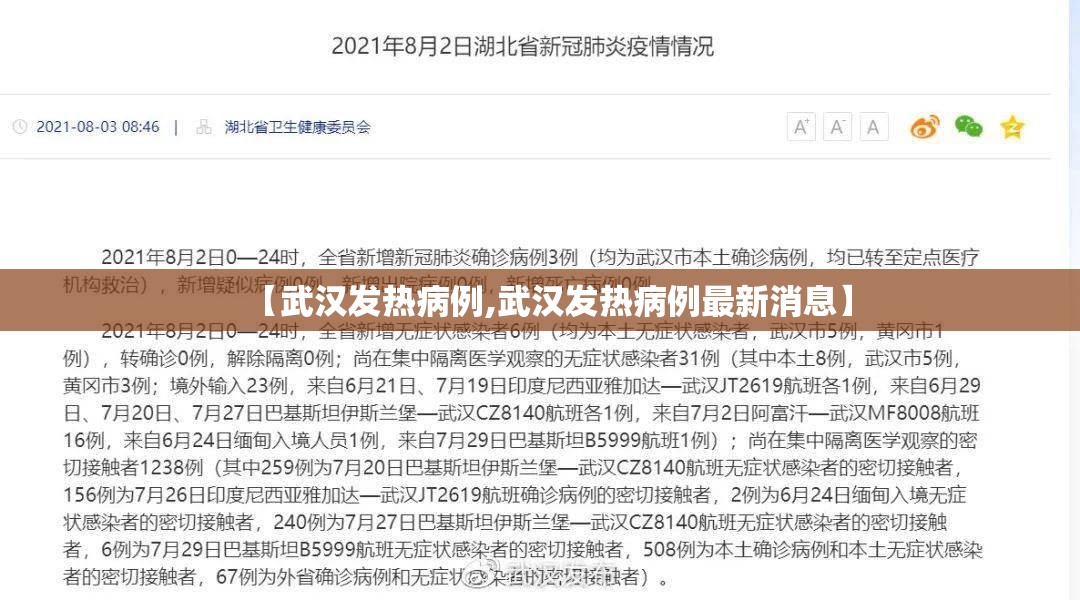

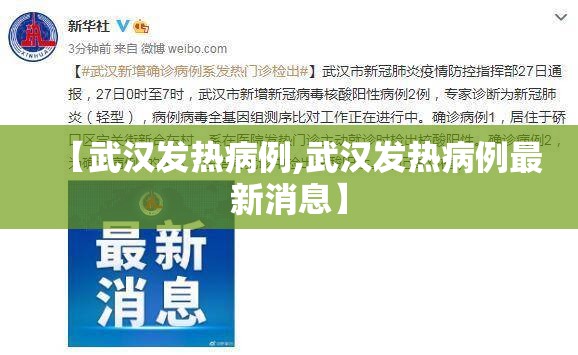

据武汉市卫生健康委员会发布的信息,近期发热病例数量有所上升,主要集中在春季气候变化期间,与流感、腺病毒、呼吸道合胞病毒等常见呼吸道病原体的传播规律相符,多数患者表现为发热、咳嗽、咽痛等症状,病情普遍较轻,未出现重症或死亡病例报告,相关部门迅速启动监测机制,开展病原学检测和流行病学调查,并及时向社会公布信息,避免了不必要的恐慌。

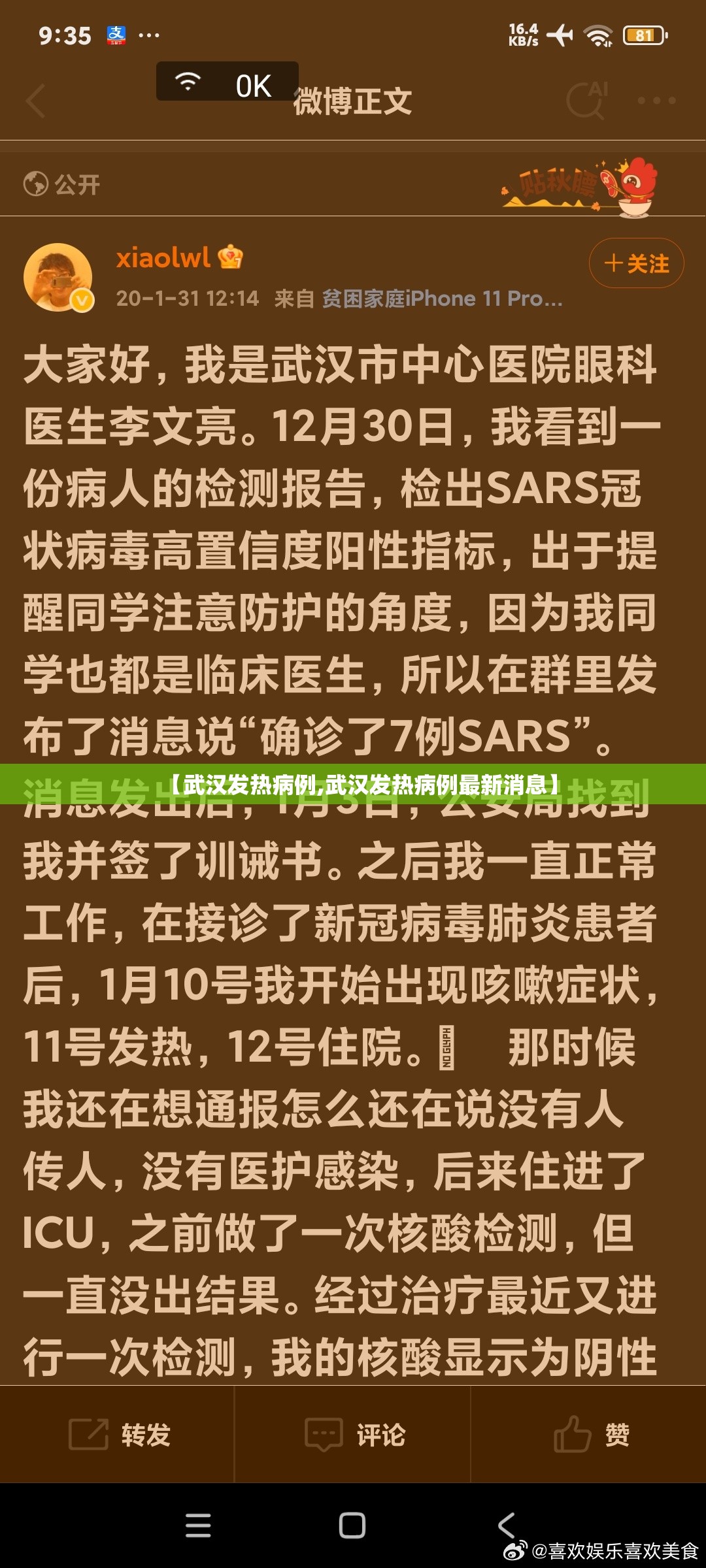

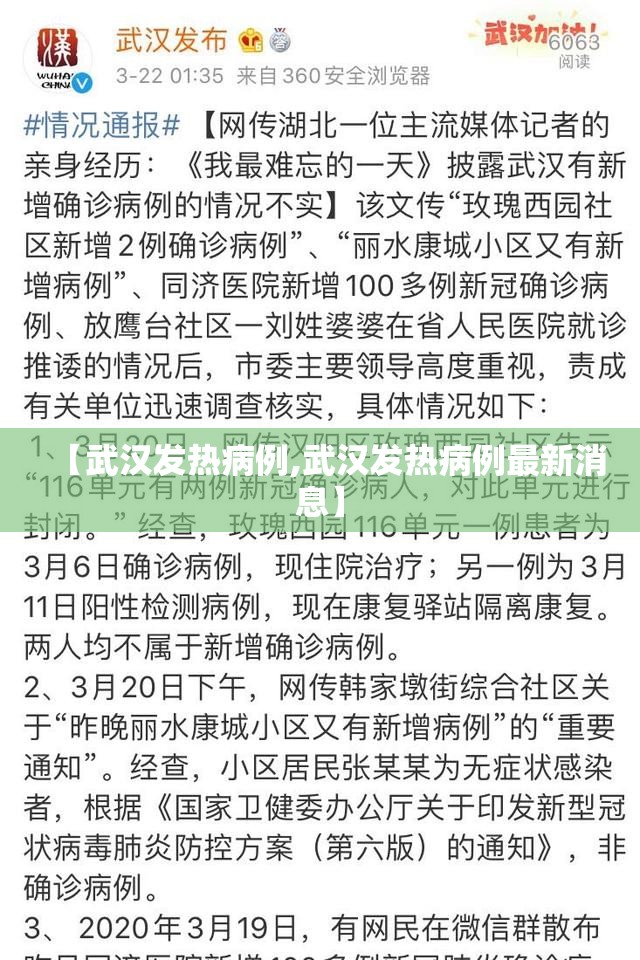

与2019年底新冠肺炎疫情初发时相比,此次武汉的应对措施显得更为有序和透明,信息发布机制更加成熟,医疗资源调度更加高效,公众自我防护意识也显著提升,这反映出武汉乃至中国在经历疫情大考后,公共卫生体系得到了实质性加强。

发热病例的增加往往与多种因素相关,春季是呼吸道传染病的高发期,气温波动大、人群聚集活动增多,为病毒传播创造了条件,随着疫情防控常态化,人群流动性恢复,免疫屏障差异可能导致部分群体更易感染常见病原体,公众健康意识的提高也可能导致更多轻微症状者主动就医,从而在统计数据上呈现病例数量的上升。

值得注意的是,当前全球传染病监测体系日益敏感,任何异常的病例聚集都会迅速被捕捉并上报,这也意味着,类似事件未来可能更加频繁地进入公众视野,关键在于如何理性看待并有效应对。

武汉此次发热病例的处理,展现了公共卫生体系的多项进步:

尽管当前形势可控,但未来仍面临诸多挑战,新发突发传染病的威胁始终存在,病原体变异可能带来不确定性,公众对健康事件的高度关注可能导致“信息过载”或“预警疲劳”,基层医疗机构的诊疗能力和疾控队伍的应急水平仍需持续加强。

为此,提出以下建议:

武汉发热病例事件再次提醒我们,公共卫生安全始终是一项长期而艰巨的任务,此次事件既是对现有体系的一次压力测试,也是推动持续改进的重要契机,通过科学防控、透明沟通和社会协同,我们能够更好地应对未来的健康挑战,守护来之不易的公共卫生成果。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~