新冠肺炎疫情,即由新型冠状病毒(SARS-CoV-2)引起的呼吸系统疾病,自2019年底首次在中国武汉暴发以来,迅速演变为一场全球性的大流行病,这场疫情不仅对全球公共卫生系统造成了巨大冲击,还深刻影响了经济、社会乃至人类的生活方式,本文将从疫情的起源、传播、影响以及全球应对措施等方面,探讨这一历史性事件。

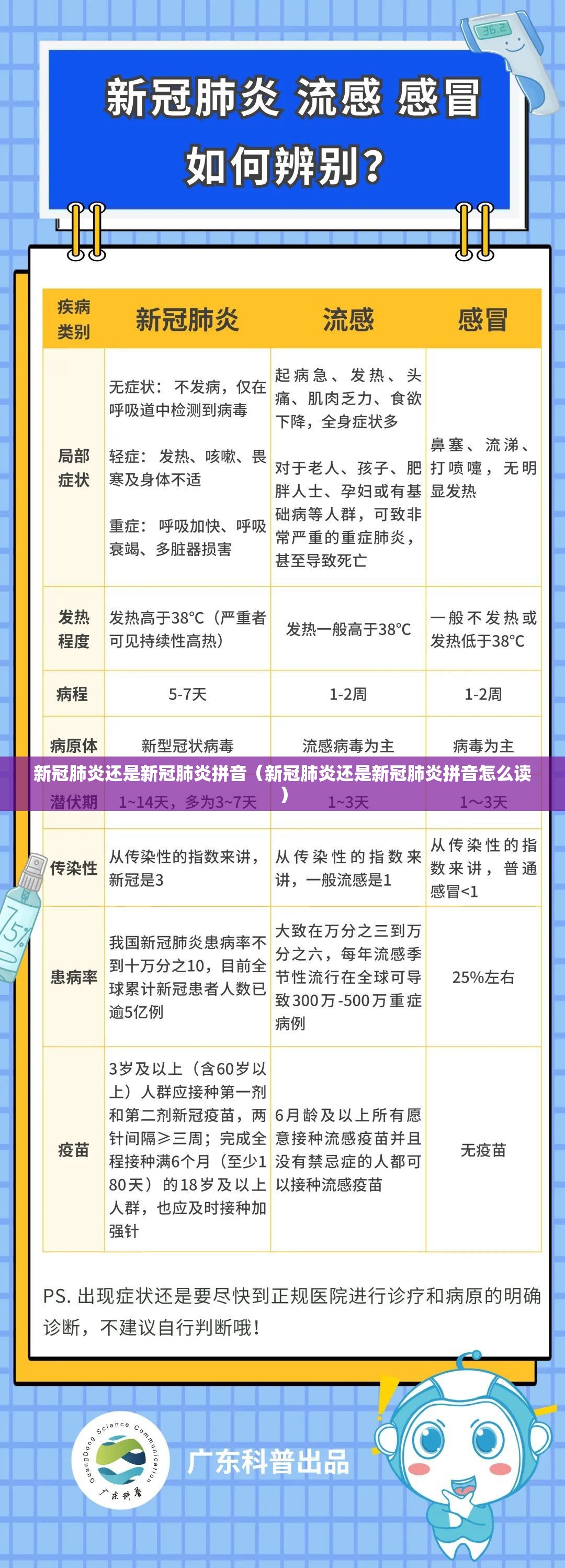

新冠肺炎疫情最初于2019年12月在中国湖北省武汉市被发现,早期病例与华南海鲜市场有关联,但病毒的具体起源至今仍存在争议,世界卫生组织(WHO)指出,新冠病毒可能源于自然宿主(如蝙蝠),并通过中间宿主传播给人类,病毒通过飞沫、接触和气溶胶等方式迅速传播,其高传染性导致疫情在短时间内扩散至全球,2020年1月30日,WHO宣布新冠肺炎疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”,随后于2020年3月11日宣布其为全球大流行病。

疫情的传播速度之快令人震惊,截至2023年,全球累计确诊病例超过6亿例,死亡病例超过600万例,尽管各国采取了封锁、隔离和旅行限制等措施,但病毒的变异(如Delta和Omicron变种)使得控制疫情变得更加复杂。

新冠肺炎疫情对全球产生了多维度的深远影响,在公共卫生领域,医疗系统承受了前所未有的压力,许多国家的医院人满为患,医疗资源(如呼吸机、ICU床位和医护人员)严重短缺,疫情暴露了全球公共卫生体系的不平等性,发达国家与发展中国家在疫苗分配、医疗基础设施和应对能力上存在巨大差距。

经济方面,疫情引发了自1930年代大萧条以来最严重的全球经济衰退,封锁措施导致企业停工、供应链中断和失业率飙升,根据国际货币基金组织(IMF)的数据,2020年全球经济萎缩了3.5%,尤其是旅游、餐饮和零售等行业遭受重创,疫情加速了数字化转型,远程办公、在线教育和电子商务成为新常态。

社会层面,疫情加剧了社会不平等,低收入群体、老年人和慢性病患者更易受到病毒威胁,且更难以获得医疗资源,心理健康问题也日益突出,隔离和不确定性导致焦虑、抑郁等情绪障碍激增,疫情还引发了广泛的社会辩论,如个人自由与公共安全的平衡,以及 misinformation(错误信息)的传播。

面对疫情,各国采取了多样化的应对策略,中国实施了严格的“动态清零”政策,包括大规模核酸检测、封锁高风险地区和旅行限制,有效控制了初期疫情,欧美国家则更依赖疫苗接种和群体免疫策略,2020年底,多种疫苗(如辉瑞、莫德纳和中国科兴)获批使用,疫苗接种成为全球抗疫的核心手段,疫苗分配不均问题凸显,高收入国家囤积疫苗,而低收入国家接种率低下,这延缓了全球抗疫进程。

国际合作在应对疫情中扮演了关键角色,WHO协调全球研究、数据分享和疫苗分配,但也被批评为反应迟缓。 initiatives(倡议)如COVAX(新冠肺炎疫苗实施计划)旨在确保疫苗公平分配,但实际效果有限,疫情促进了科学研究的大爆发,全球科学家在病毒测序、治疗方法和疫苗开发上取得了前所未有的进展。

新冠肺炎疫情尚未完全结束,病毒变异和免疫逃逸可能带来新挑战,全球需加强公共卫生体系建设,包括投资医疗基础设施、完善监测预警机制和促进国际合作,社会需反思疫情带来的教训,如增强社会韧性、减少不平等和应对气候变化等全球性威胁。

新冠肺炎疫情是一次深刻的全球性危机,它不仅考验了人类的科学能力,也揭示了社会的脆弱性,通过团结与创新,人类有望从这场 pandemic(大流行)中汲取经验,构建一个更健康、更公平的世界。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~