在汉语的浩瀚词海中,“冠礼”一词承载着千年文明的重量,而其读音规则更暗藏玄机,当我们将“冠”字读作第四声时,不仅是在遵循语言规范,更是在叩击一扇通往中国古代社会结构与文化心理的门扉,这个看似简单的声调变化,实则凝聚着礼制文明对语言系统的深刻塑造,是音义结合在文化实践中的完美例证。

从语言本体审视,“冠”字的音义对应关系堪称汉语形音义结合的典范,作为多音字,“冠”平声(guān)为名词,指代头冠这一具体物象;去声(guàn)则为动词,蕴含“加冠”、“覆盖”的动态意象,这种“四声别义”现象在古汉语中俯拾皆是,如“王”字平声为君王,去声则为称王;“衣”字平声为衣物,去声则为穿衣,语言学家王力在《汉语语音史》中指出:“声调别义是汉语从单音节词向复合词过渡的重要桥梁。”“冠礼”中“冠”取第四声,正因其核心动作是“加冠于首”的仪式行为,这一读音选择体现了汉语通过声调变化实现语法功能转化的智慧。

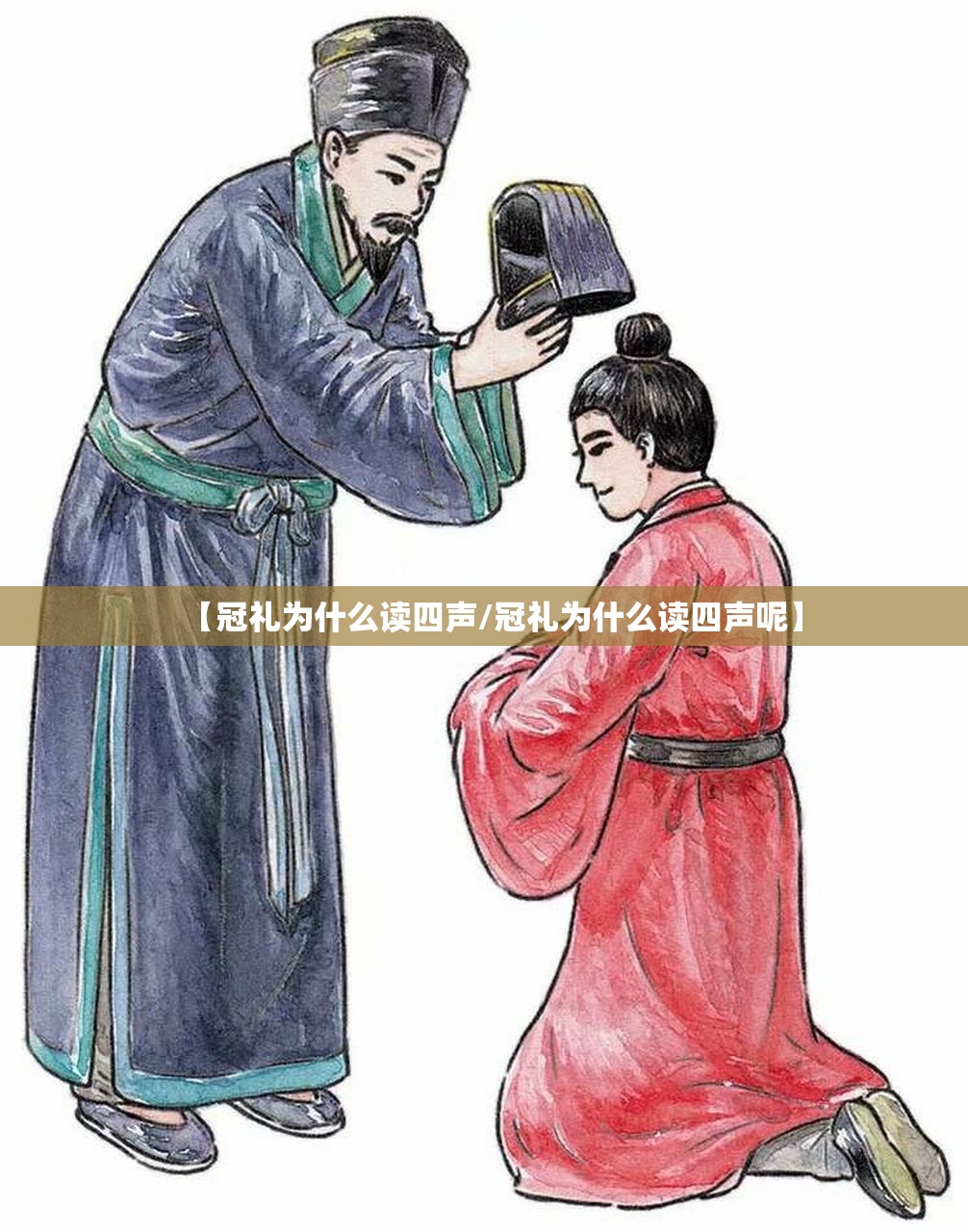

礼制实践为读音规则提供了社会文化场域。《礼记·冠义》云:“冠者,礼之始也,嘉事之重者也。”古代男子二十而行冠礼,通过加缁布冠、皮弁、爵弁三次加冠的仪式流程,完成从“童子”到“士”的身份转换,这一过程中,“冠”作为核心仪式动作,必须通过去声读音凸显其动词属性及庄重意义,历史文献中的注疏传统为此提供了坚实证据——《经典释文》注“冠礼”曰:“冠,古乱反”,明确标注其读为去声;朱熹在《四书章句集注》中亦特别注明:“冠,去声。”这些注疏不仅规范读音,更建构了一套通过音读维护礼制权威的阐释体系。

礼学体系通过音读规范强化其价值传递功能,在古代教育中,“读书必先正音”是基本要求,对礼仪术语的读音规范尤为严格,清代朴学大师戴震在《声韵考》中强调:“音声之变,义之所由分也。”正确读出“冠礼”的四声,是对礼制内涵的基本尊重,这种音读规范与礼仪实践形成了相互强化的系统:仪式行为需要正确读音来确认其意义,而读音规则又通过仪式实践得以巩固传承,正是这种音与义的精密对应,使得冠礼制度能够跨越地域方言障碍,在全国范围内保持文化实践的统一性。

当代语言变迁中,“冠礼”读音面临新的挑战,在普通话推广过程中,许多古汉语的四声别义现象逐渐模糊,如“语”、“雨”等字的动词读音几近消失,据《普通话异读词审音表》统计,1985年审音后保留文白异读的字仅存31个。“冠”字虽保留了guān/guàn的双音区别,但在大众语用中已出现混用趋势,更有趣的是,当“冠礼”被现代汉语吸收为专有名词后,其动词性特征在共时层面上有所弱化,这使部分使用者产生“既指仪式,何必读动词音”的困惑,这种语言变化实则反映了传统文化概念在现代语境中的适应性调适。

守护“冠礼”的正确读音,具有超越语言本体的文化意义,在韩国、日本等曾受中华礼乐文化影响的地区,冠礼仪式虽已式微,但相关汉字词仍保持着近似中古汉语的读音分类,这种跨文化的读音坚持提示我们:语音是文化记忆的特殊载体,当一个民族停止用传统读音述说自己的礼仪经典时,其文化传承链可能出现断裂,正如语言学家萨尔尔所言:“语言的背后是有东西的,语言不能离开文化而存在。”“冠礼”的第四声读音,正是中华礼乐文明在语言层留下的文化基因谱片。

面对传统文化复兴的时代呼唤,对“冠礼”读音的坚守与阐释,不仅是对语言规范的尊重,更是对文化血脉的延续,每一个正确发出的第四声,都是对三千年前那些在宗庙中加冠的士人的文化回应,都是在声波振动中重新激活的文明记忆,当我们在课堂上、在仪式中、在学术讨论里准确读出“冠礼”的第四声时,我们不仅在发声,更在参与一场跨越千年的文化对话,让中华礼乐文明的精神在音声转换间继续生生不息。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~