在新冠疫情席卷全球的几年中,“新冠病毒”这一词汇几乎无人不知,你是否曾注意过,在汉语普通话中,“新冠病毒”的“冠”字读作第四声(guàn),而非更常见的“皇冠”中的第一声(guān)?这一读音差异并非随意为之,而是汉语语音规范、语义辨析及社会语言习惯共同作用的结果,本文将从语音规则、词义区分、语言演变以及社会接受度四个角度,探讨“新冠病毒”中“冠”字读四声的原因。

汉语中存在大量多音字,“冠”字便是典型例子,它有两种读音:第一声(guān)和第四声(guàn),读第一声时,“冠”通常作名词,指帽子或类似帽子的物体,皇冠”“衣冠”,读第四声时,则多作动词,表示“戴上帽子”或“居于首位”,冠军”“冠名”,在特定名词中,“冠”也读第四声,尤其是与“病毒”结合时。

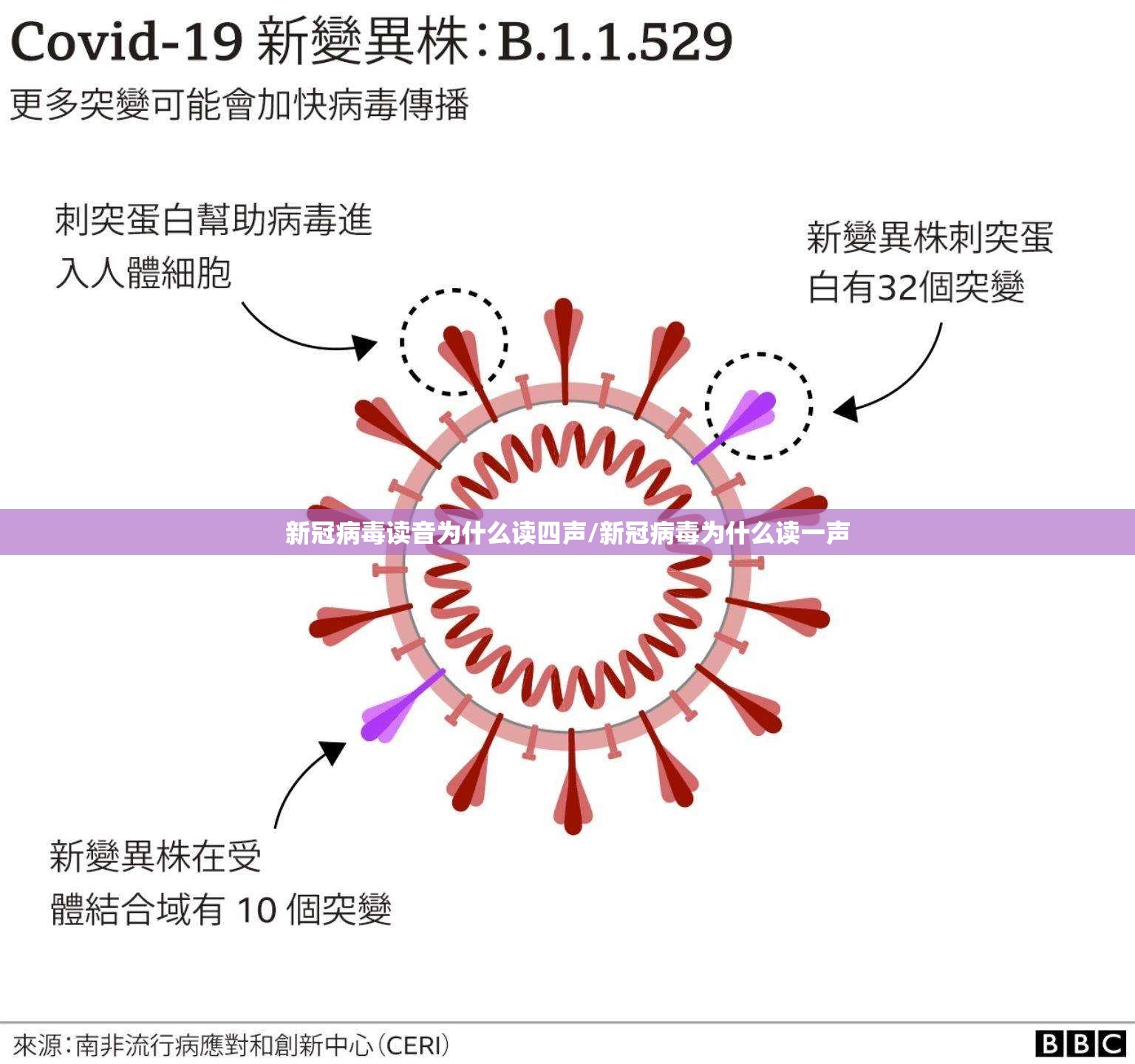

“冠状病毒”(Coronavirus)这一术语源自拉丁语“corona”,意为“皇冠”或“花环”,因病毒在电子显微镜下呈现类似皇冠的突起而得名,在中文翻译中,“冠状”一词直接借用了这一形象,但“冠”在这里并非单纯指“帽子”,而是修饰“病毒”的形态特征,强调其“冠状”结构,从汉语构词法来看,“冠状”是一个偏正结构,冠”作为修饰成分,更接近“居于首位”或“顶端”的引申义,因此读第四声(guàn)更为合理,这种读音在医学和生物学领域早已成为规范,冠状病毒”自20世纪60年代被发现以来,中文文献一直采用第四声。

读音的差异往往是为了区分词义,避免歧义,若将“冠状病毒”读作第一声(guān),可能让人误以为是与“帽子”相关的病毒,而非其形态特征。“冠”读第一声时,常见于“衣冠楚楚”“冠冕堂皇”等词语,均与实物“帽子”相关,而读第四声时,则多强调“突出”“领先”或“覆盖”的抽象含义,如“冠军”“冠名权”,在“冠状病毒”中,读第四声能更准确地传达病毒的外形特征——其表面的棘突蛋白形成“冠”状结构,而非与“帽子”直接相关。

这种区分在专业术语中尤为重要,医学领域强调精确性,读音的规范有助于避免交流中的误解,中国疾控中心、权威媒体(如央视新闻)以及《现代汉语词典》均将“冠状病毒”中的“冠”标注为第四声,进一步巩固了这一读音的合法性。

语言是活的系统,读音往往随着使用习惯而演变。“冠状病毒”一词在新冠疫情前便存在,但大众对其读音的关注度较低,疫情爆发后,该词频繁出现在媒体和日常交流中,读音问题逐渐引发讨论,起初,部分人受“皇冠”(第一声)的影响,误读为guān,但通过权威机构的引导(如新闻播报中的规范读音),第四声的读法迅速普及。

社会习惯也强化了这一读音,在汉语中,多音字的读音选择常取决于常用搭配。“冠”在“冠军”中读第四声已是共识,而“冠状病毒”与之类似,均强调“顶尖”或“突出”的含义,疫情中的高频使用使第四声读法深入人心,甚至成为一种社会语言规范,若有人读作第一声,反而会被视为不专业或误读。

“冠状病毒”的读音还体现了翻译的一致性,英文“coronavirus”中,“corona”发音为/kəˈroʊnə/,重音在第二音节,整体语调呈下降趋势,与汉语第四声的去声(高降调)有相似之处,汉语在引入外来术语时,常兼顾音译和意译的平衡,这里,“冠状”既保留了原意,又符合汉语语音习惯,第四声的读法在语音上更贴近原文的节奏,增强了国际术语的本土化适应。

“新冠病毒”中“冠”读第四声,是汉语语音规则、词义区分、专业规范和社会习惯共同作用的结果,这一读音不仅确保了语言表达的精确性,也反映了语言在应对全球事件时的动态调整,正如疫情改变了世界,它也微妙地塑造了我们的语言使用,下一次当你提到“新冠病毒”时,不妨留意这个四声的“冠”字——它既是科学的严谨,也是语言的智慧。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~