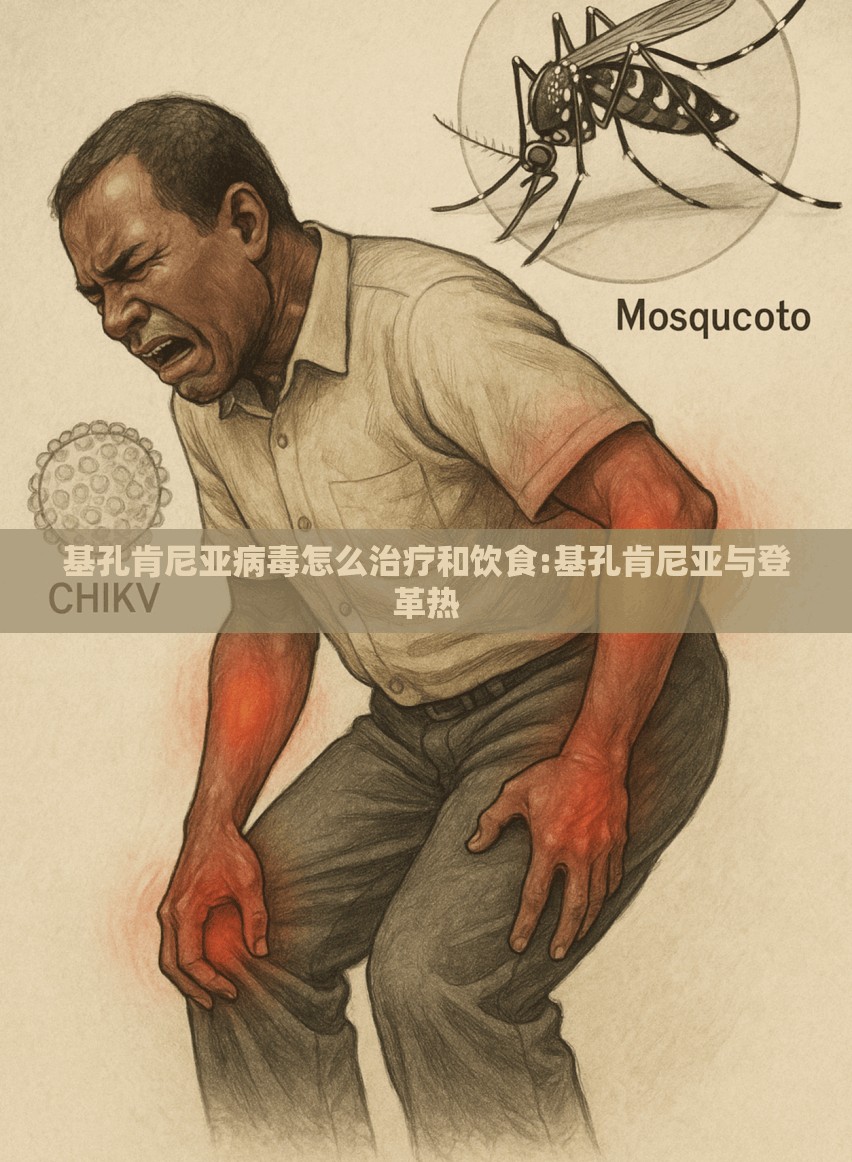

基孔肯尼亚热是一种由基孔肯雅病毒引发的急性传染病,其名称源自坦桑尼亚南部的土语,意为“令人弯腰屈背”,这个描述生动地反映了其典型的症状。病患在感染病毒后,主要表现为肌肉和关节的剧烈疼痛,伴随发热、恶心和呕吐等症状。这种疾病的历史可追溯到1952年,当时在坦桑尼亚南部的尼瓦拉州首次暴发。

CHIKV,全称为基孔肯尼亚热病毒,隶属于披膜病毒科甲病毒属的Semliki forest(SF)抗原复合群。病毒的形态独特,直径约为70纳米,包裹着一层包膜,其结构包括三个结构蛋白(衣壳蛋白C、包膜蛋白E1和E2),以及四个非结构蛋白(nsPnsPnsP3和nsP4)。

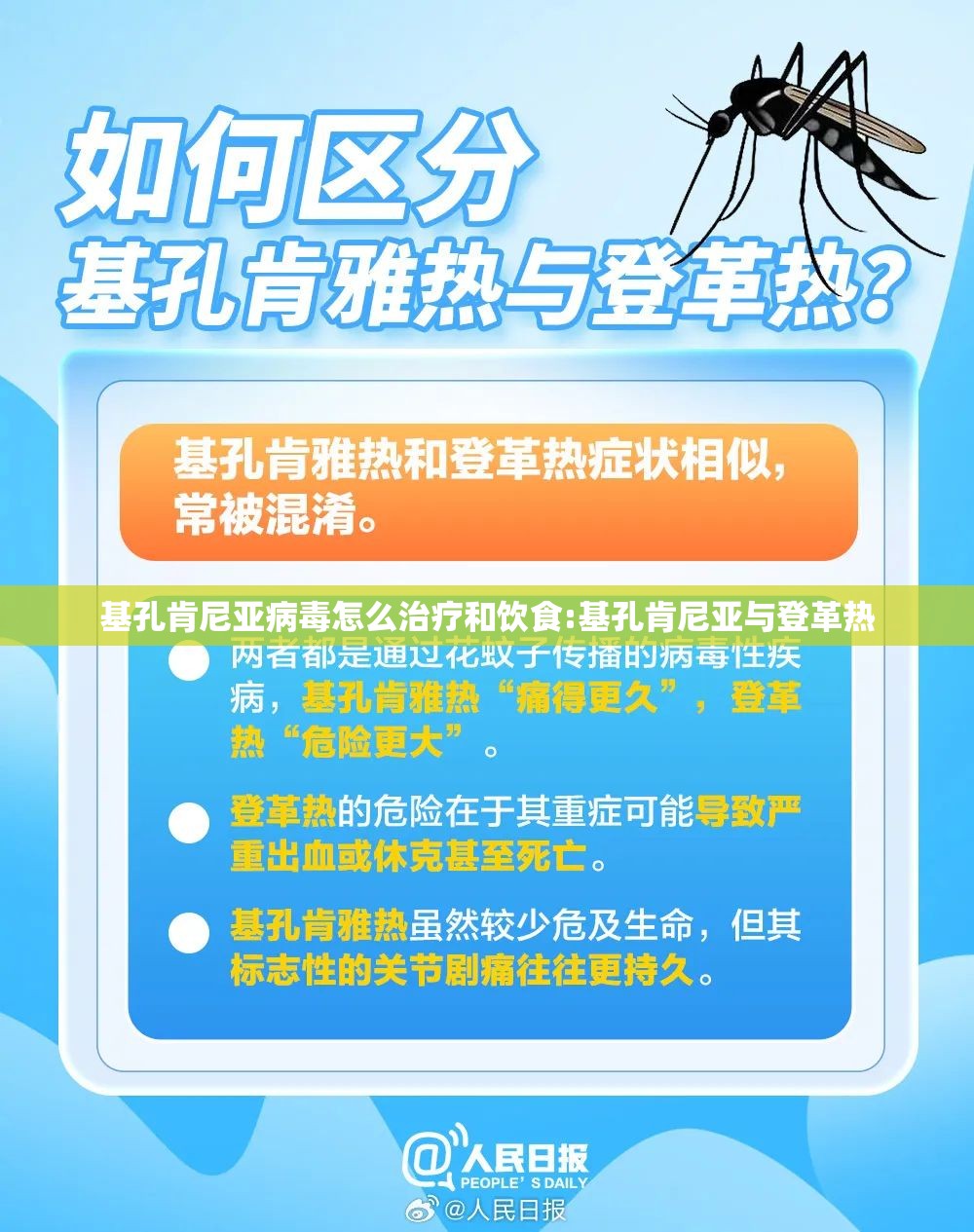

基孔肯雅热(chikungunya fever),是由基孔肯雅病毒(chikungunya virus, CHIKV)引发的一种急性传染病。1952年,该病在坦桑尼亚首次被确认暴发,随后于1956年分离出病毒。其主要通过伊蚊传播,患者的典型症状包括发热、皮疹和关节疼痛。

基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒引起的一种急性蚊媒传染病,主要通过感染病毒的伊蚊叮咬传播。预防基孔肯雅热,关键在于防止被携带病毒的蚊子叮咬。首先,要做好个人防护。在蚊子活动高峰期,尽量减少外出时间,尤其是清晨和傍晚时分。

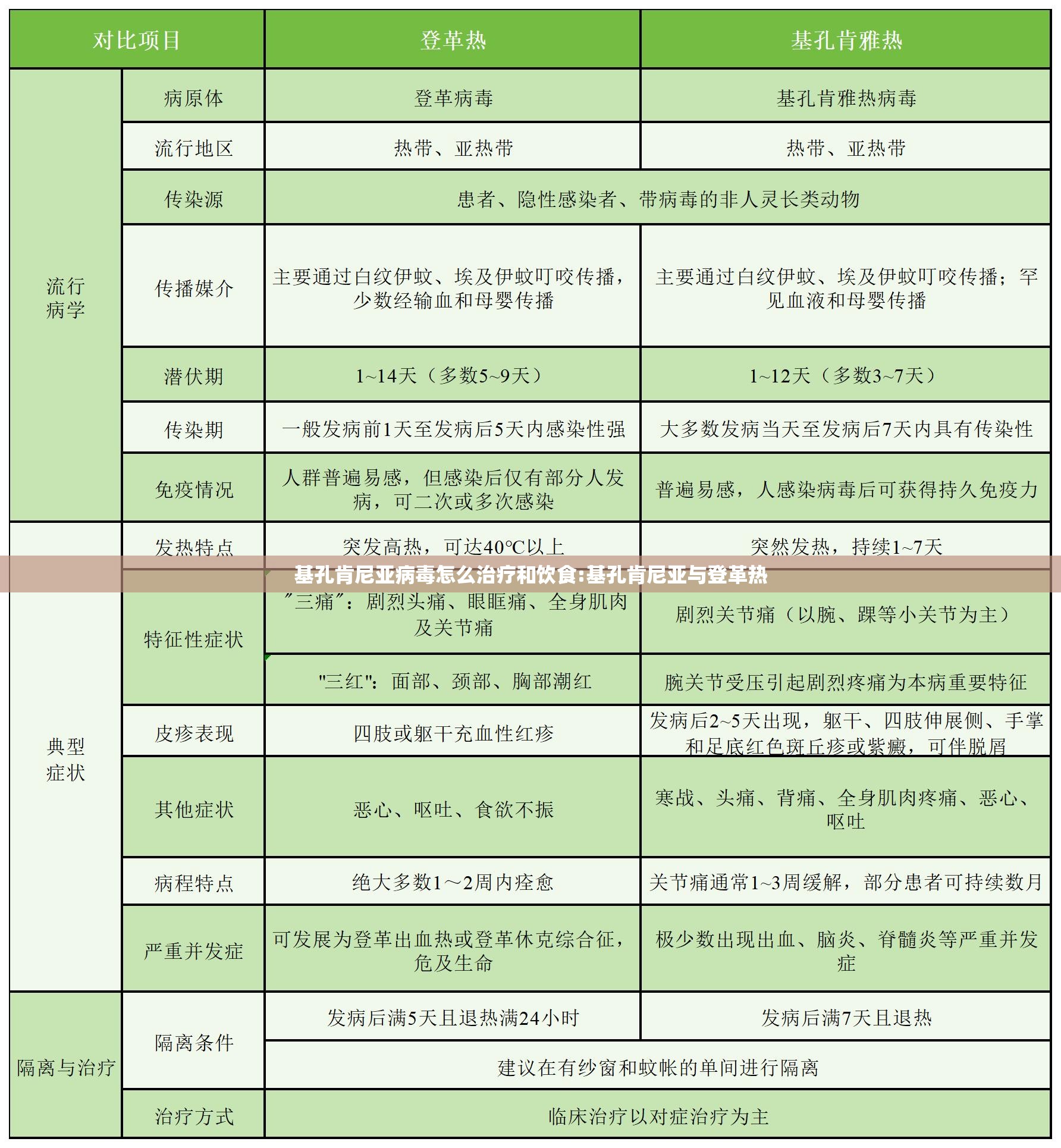

流行病学背景:患者需生活在基孔肯雅热流行区或在发病前12天内有疫区旅行史,同时伴有蚊虫叮咬史。 临床表现:急性起病,首先出现发热,随后在2-5天内出现皮疹,且会出现多个关节的剧烈疼痛,尤其关节痛更为明显且持续时间较长。

CHIKV,全称为基孔肯尼亚热病毒,隶属于披膜病毒科甲病毒属的Semliki forest(SF)抗原复合群。病毒的形态独特,直径约为70纳米,包裹着一层包膜,其结构包括三个结构蛋白(衣壳蛋白C、包膜蛋白E1和E2),以及四个非结构蛋白(nsPnsPnsP3和nsP4)。

基孔肯尼亚热是一种由基孔肯雅病毒引发的急性传染病,其名称源自坦桑尼亚南部的土语,意为“令人弯腰屈背”,这个描述生动地反映了其典型的症状。病患在感染病毒后,主要表现为肌肉和关节的剧烈疼痛,伴随发热、恶心和呕吐等症状。这种疾病的历史可追溯到1952年,当时在坦桑尼亚南部的尼瓦拉州首次暴发。

基孔肯雅热(chikungunya fever),是由基孔肯雅病毒(chikungunya virus, CHIKV)引发的一种急性传染病。1952年,该病在坦桑尼亚首次被确认暴发,随后于1956年分离出病毒。其主要通过伊蚊传播,患者的典型症状包括发热、皮疹和关节疼痛。

流行病学背景:患者需生活在基孔肯雅热流行区或在发病前12天内有疫区旅行史,同时伴有蚊虫叮咬史。 临床表现:急性起病,首先出现发热,随后在2-5天内出现皮疹,且会出现多个关节的剧烈疼痛,尤其关节痛更为明显且持续时间较长。

基孔肯尼亚热的临床表现通常在感染后2至12天内显现,平均潜伏期为3至7天。进入急性期后,患者会出现以下症状: 发热:起病突然,伴随寒战,体温可高达39℃,病人会感到头痛、恶心、呕吐和食欲不振。初始发热一般在1至7天内消退,部分患者可能在3天后再次出现轻度发热,持续3至5天恢复正常。

基孔肯雅热的发病过程尚未完全明确,研究表明,当人体被携带病毒的蚊子叮咬后,大约2天内就会出现症状。初期阶段,即发病1至2天内,病毒血症处于高峰,随后在第3至4天内,病毒载量逐渐减少,通常到第5天病毒基本消失。

首先,要做好个人防护。在蚊子活动高峰期,尽量减少外出时间,尤其是清晨和傍晚时分。外出时,穿着长袖衣物、长裤,选择浅色、透气性好的衣物,这样能减少皮肤暴露面积,降低被蚊子叮咬的几率。同时,使用含有避蚊胺(DEET)、派卡瑞丁等有效成分的驱蚊剂,按照产品说明正确涂抹在暴露的皮肤上。

首先,要做好个人防护。在户外活动时,尽量穿着长袖衣物、长裤和袜子,减少皮肤暴露面积。可以选择浅色、宽松的衣物,因为深色衣物可能更容易吸引蚊子。同时,使用含有避蚊胺(DEET)等有效成分的驱蚊剂,按照产品说明正确涂抹在暴露的皮肤上。但要注意,驱蚊剂不能涂抹在伤口、眼睛周围等部位。

清积水:积水是蚊虫滋生的温床。三亚市相关部门定期对积水进行清理,消除了蚊虫滋生的环境,从源头上控制了蚊虫的繁殖。防叮咬:市民和游客在户外活动时,应注意穿着长袖长裤,使用驱蚊剂等防蚊措施,避免被蚊虫叮咬。

目前针对基孔肯雅热尚无疫苗和特效药,防蚊是关键。预防措施主要有:一是防蚊灭蚊,如穿长袖衣裤,使用驱蚊剂,清除花盆、轮胎等积水以消除蚊虫滋生地;二是避免被蚊虫叮咬,减少在草丛、竹林等蚊虫密集区域停留,室内安装纱门纱窗;三是做好患者管理,发病后5天内需进行防蚊隔离,避免蚊虫二次传播。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~