在日常生活中,我们频繁提及“新冠病毒”这一词汇,但你是否曾注意过“冠”字在这个词中的正确读音?是读第一声“guān”,还是第四声“guàn”?这个看似微小的语音细节,实则涉及语言规范、社会习惯甚至文化认知的深层问题,本文将从语音学、社会语言学和传播学的角度,探讨“新冠病毒”中“冠”字的读音争议及其背后的意义。

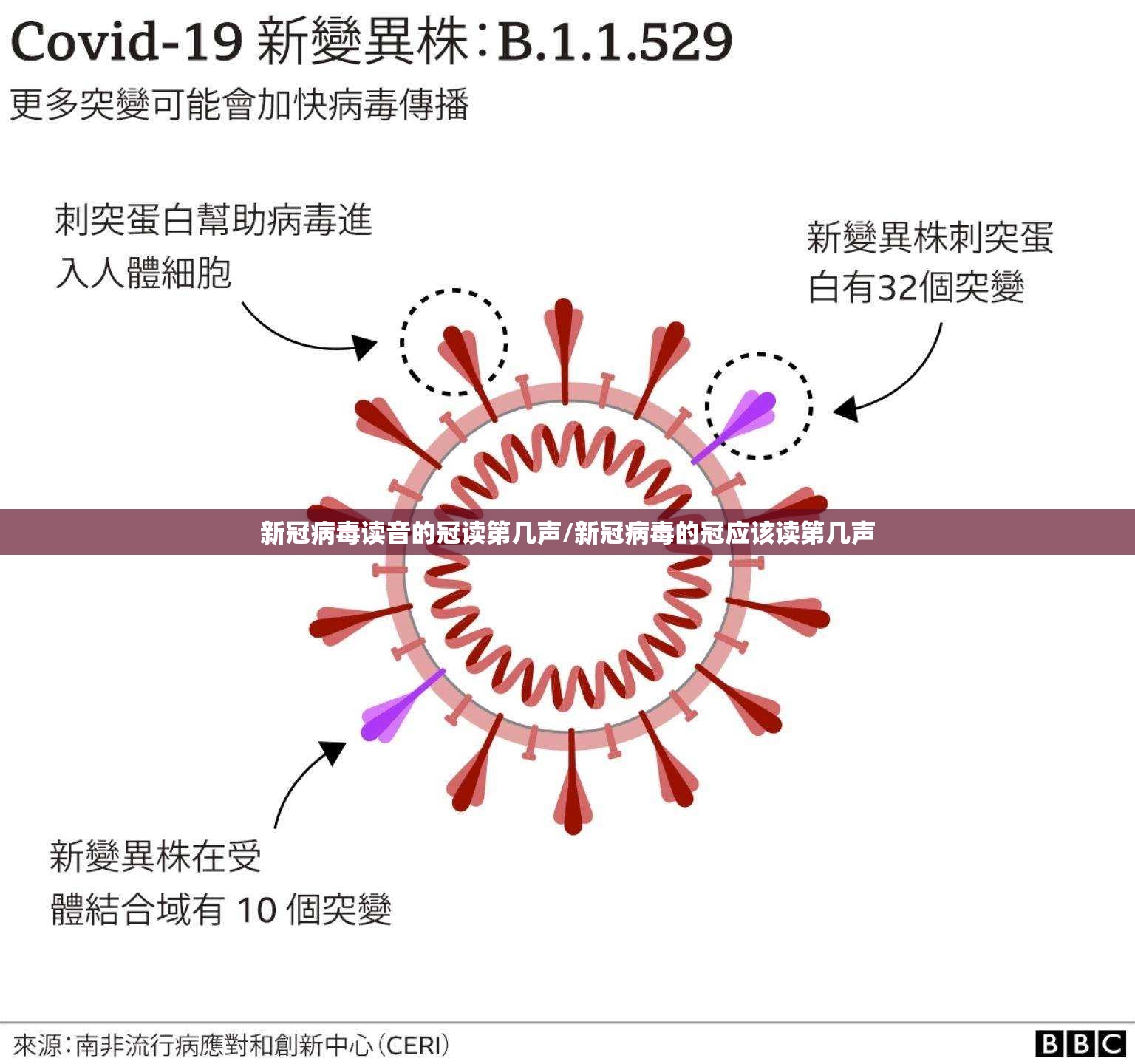

从语音规范来看,“冠”字是一个多音字,其读音取决于语境,读第一声“guān”时,通常指帽子或形状像帽子的东西,皇冠”“树冠”;读第四声“guàn”时,则表示“居于首位”或“加上某种称号”,冠军”“冠名”,在“冠状病毒”一词中,“冠”指的是病毒外壳的冠状结构,类似于皇冠的形状,因此根据《现代汉语词典》和语言学权威机构的规范,应读作第一声“guān”,世界卫生组织(WHO)在命名时也明确使用了“coronavirus”一词,corona”在拉丁语中意为“王冠”,进一步佐证了这一读音。

在实际使用中,许多人误读为第四声“guàn”,这种误读并非偶然,而是受多种因素影响,语音习惯上,汉语中的多音字容易混淆,尤其是“冠”字在“冠军”等高频词中常读第四声,导致类推错误,媒体和公众人物的读法也起到了推波助澜的作用,部分新闻播报或社交媒体内容中出现了误读,无形中强化了这种错误发音的传播,社会语言学研究表明,语音变异往往源于群体模仿,尤其是在突发事件中,新词汇的快速普及可能忽略规范细节。

这一读音问题背后,还折射出语言与文化的互动关系,语音的准确性关乎信息传递的清晰度,在疫情防控的背景下,准确读诵专业术语有助于避免误解,提升沟通效率,若读作“guàn病毒”,可能让人误以为与“冠军”相关,造成不必要的混淆,语言规范是社会共识的体现,坚持正确读音,不仅是对语言学权威的尊重,也是维护汉语纯洁性的一种方式,从更深层看,这类细节反映了公众科学素养和语言教育水平,在疫情中,大量科技术语进入日常生活,如何正确理解和读诵这些词汇,成为公民教育的一部分。

进一步而言,读音争议也揭示了现代信息传播的特点,在数字化时代,信息传播速度极快,但准确性常被牺牲,短视频、社交媒体等平台往往追求传播效果而非规范,导致错误读音迅速扩散,部分网红或自媒体为追求流量,使用误读来吸引注意力,加剧了混乱,这种现象提醒我们,在信息爆炸的时代,语言规范需要更多权威机构的引导和公众的自觉维护。

如何纠正这种误读?教育机构和媒体应承担起责任,在学校教育中,教师可以结合生物学和语言学知识,讲解“冠状病毒”的词源和读音规则,媒体则应在播报时严格自律,避免错误示范,公众也可通过查阅词典或关注语言类节目提升意识,类似问题不仅存在于“冠”字,如“供给(gōng jǐ)”“勉强(miǎn qiǎng)”等多音字也常被误读,这是一个 broader 的语言维护问题。

“新冠病毒”中“冠”字的读音虽是一个小细节,却蕴含着语言规范、文化认知和社会传播的大议题,正确读作第一声“guān”,不仅是对科学的尊重,也是对汉语文化的传承,在疫情逐渐常态化的今天,让我们从读对一个音开始,以更严谨的态度面对生活中的每一个词汇,毕竟,语言是思维的载体,准确的表达方能构建清晰的世界。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~