在2020年初,“新冠肺炎”这一词汇迅速进入全球视野,成为人们日常生活中无法回避的关键词,许多人可能并未深思过它的“读法”——不仅仅是发音方式,更包括其语言结构、文化背景以及社会影响,本文将从语言学、社会学和传播学角度,解析“新冠肺炎”这一术语的读法及其深层含义。

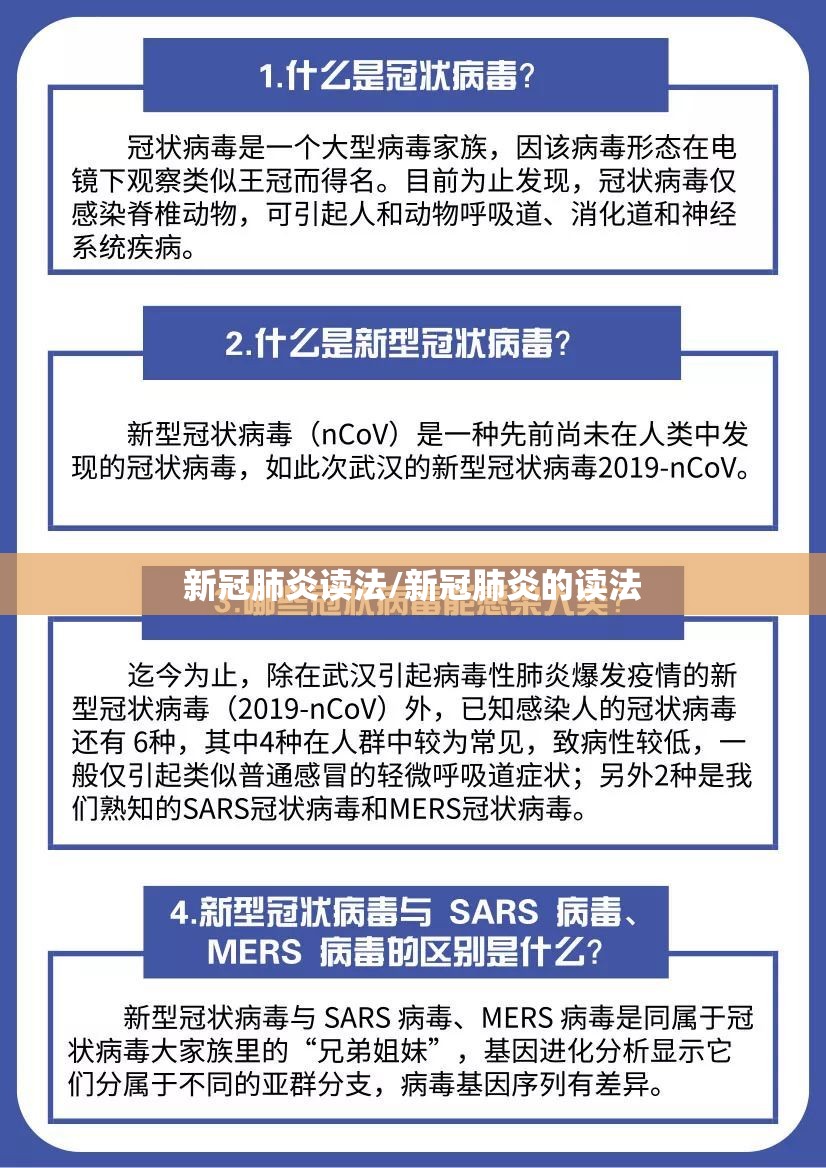

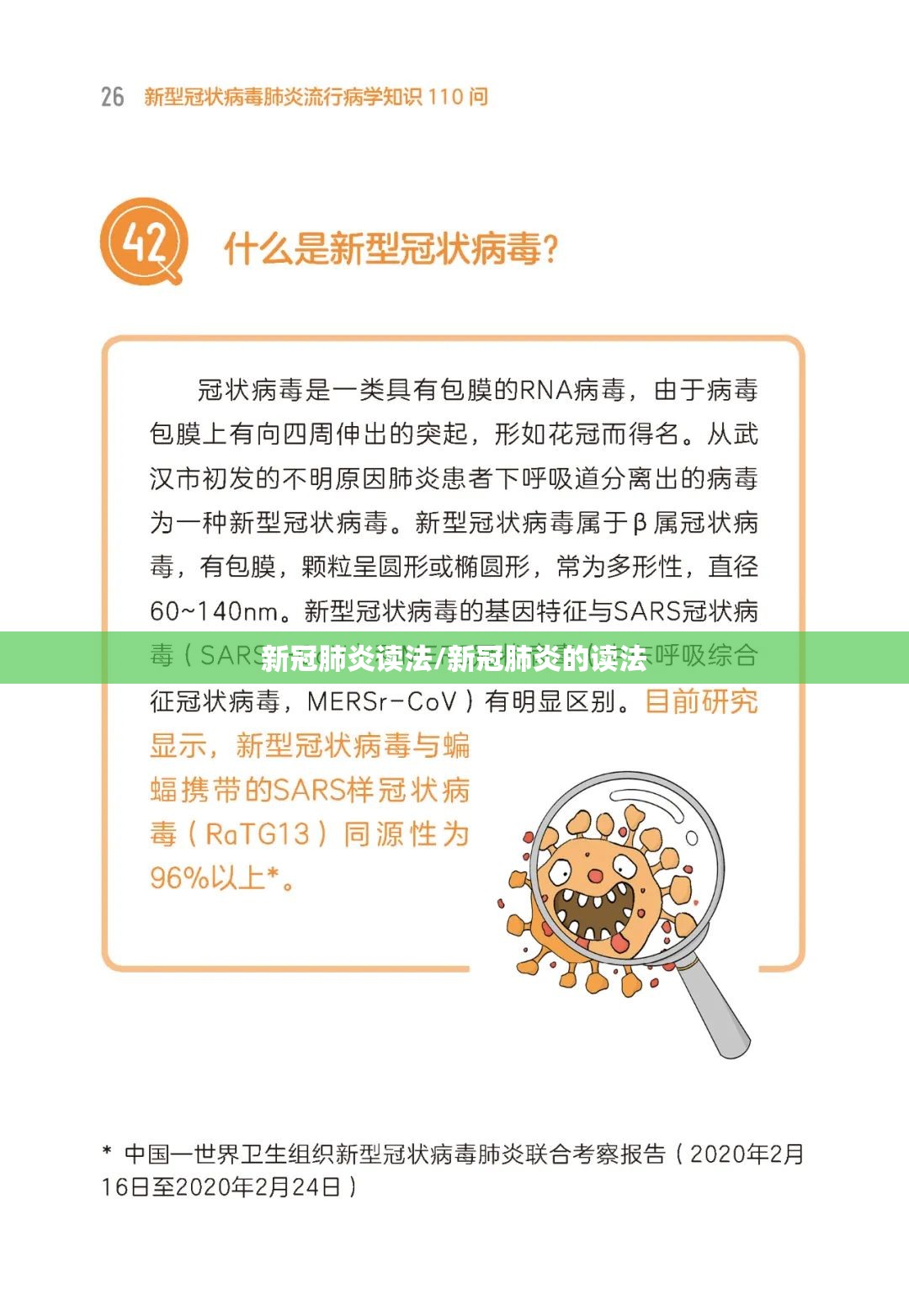

“新冠肺炎”是“新型冠状病毒肺炎”的简称,中文读音为“xīn guān fèi yán”,从语言学角度看,这一术语由“新”(新型)、“冠”(冠状)、“肺”(肺部)和“炎”(炎症)四个字组成,每个字都承载着特定的医学含义:“冠”指病毒表面的冠状突起,“肺”指明疾病的主要靶器官,“炎”则表示炎症反应,这种构词方式体现了中文术语的简洁性与表意性,同时遵循了医学命名规范(如WHO的疾病命名指南)。

在发音上,“新冠肺炎”的读法需注意声调变化(如“冠”读第一声,“炎”读第二声),但更值得注意的是其英文对应词“COVID-19”的读法差异,英文读作“koh-vid nineteen”,CO”代表“corona”(冠状),“VI”代表“virus”(病毒),“D”代表“disease”(疾病),而“19”指代病毒被发现的年份(2019年),这种数字后缀的读法在全球公共卫生术语中极为罕见,凸显了疫情的时代特征。

“新冠肺炎”的读法不仅是一种语言行为,更折射出文化和社会态度,在中文语境中,该术语的普及与官方媒体的推广密切相关,2020年1月,中国国家卫健委将此前使用的“武汉肺炎”等非正式名称统一为“新冠肺炎”,这一更名旨在避免地域污名化,体现了命名的科学性与人文关怀,此后,“新冠肺炎”成为标准读法,并通过新闻发布、公共卫生宣传等渠道深入人心。

相比之下,其他语言对疫情的命名则反映了不同的文化视角,日本曾使用“武漢肺炎”(武汉肺炎)这一带有地域标签的读法,引发争议;而韩国则采用“코로나19”(COVID-19)的直接音译,强调国际一致性,这些差异揭示了语言如何塑造公众对疫情的认知:一个中立的读法可能减少歧视,而一个带有地域色彩的读法则可能加剧偏见。

“新冠肺炎”的读法在民间交流中衍生出许多变体,年轻人常用“新冠”作为简称,甚至创造出“冠冠”等昵称,以淡化疫情的沉重感,这种语言游戏不仅是一种心理防御机制,也体现了社会通过语言适应危机的韧性。

在全球范围内,“新冠肺炎”的读法面临翻译与传播的挑战,由于语言差异,许多非中文使用者对“xīn guān fèi yán”的发音感到困难,更倾向于使用“COVID-19”,这一英文术语本身也存在读法问题:“COVID”中的“VI”常被误读为“vee”(应为“vai”),而“19”有时被省略,导致信息传递不准确。

这种读法差异在跨国交流中可能引发误解,在疫情初期,部分西方媒体将“新冠肺炎”与“中国病毒”等歧视性术语混用,加剧了针对亚裔的种族主义,世界卫生组织为此多次强调应使用中性名称,避免读法中的污名化倾向,这一争议表明,疾病的读法不仅是技术问题,更关乎全球合作与道德责任。

随着疫情发展,“新冠肺炎”的读法也在不断演变,2021年,WHO将变异毒株命名为“Alpha”“Delta”等希腊字母代号,避免了基于地理位置的读法,这种变化反映了国际社会对语言敏感性的日益重视,学术领域开始使用“SARS-CoV-2”(病毒名称)与“COVID-19”(疾病名称)的区分性读法,以提升科学准确性。

从长远看,“新冠肺炎”的读法将为未来公共卫生事件提供重要启示,疾病命名应遵循“易读、中立、无歧视”原则,以减少社会分裂,跨语言读法的标准化(如统一使用“COVID-19”)有助于促进全球信息共享,公众教育需加强术语读法的普及,避免因语言障碍导致误解。

“新冠肺炎”的读法是一个多维度的议题,它融合了语言学、文化研究和社会科学的洞察,从中文的“xīn guān fèi yán”到英文的“COVID-19”,这一术语不仅定义了疫情本身,更见证了人类在危机中的语言适应力与创造力,当我们回顾这段历史时,或许会发现,“读法”背后的故事与病毒本身同样值得铭记。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~