新冠疫情自2019年底暴发以来,迅速席卷全球,中国作为疫情最早出现的国家之一,经历了严峻的考验,从最初的武汉封城到后来的动态清零政策,中国的抗疫措施始终备受关注,中国疫情什么时候结束了?这个问题看似简单,实则复杂,疫情的“结束”并非一个瞬间的事件,而是一个渐进的过程,涉及医学、社会、经济等多重维度,本文将探讨中国疫情结束的标志、当前形势,以及疫情带来的启示。

从医学角度看,疫情的结束通常意味着病毒的传播得到有效控制,重症和死亡率降至极低水平,且医疗系统不再面临崩溃风险,世界卫生组织(WHO)定义疫情结束的标准包括:病毒传播链被基本切断,疫苗覆盖率达成群体免疫,以及病毒变异趋于稳定,中国通过大规模疫苗接种(截至2023年,全程接种率超过90%)、精准防控和公共卫生措施,在2022年底至2023年初逐步实现了这些目标,尤其是奥密克戎变异株流行后,中国调整了防控政策,从“动态清零”转向“乙类乙管”,这标志着疫情从紧急状态转入常态化管理阶段。

从社会和经济角度看,疫情的结束意味着生活秩序的全面恢复,2023年初,中国取消入境隔离措施,放开国内旅行限制,复工复产全面推进,消费市场逐步回暖,社会活动如春节返乡、旅游高峰等回归常态,这些现象表明中国已进入“后疫情时代”,疫情的阴影并未完全消散——零星病例、变异毒株的潜在威胁以及公众心理的调整仍需时间,可以说中国疫情在2023年基本结束,但完全画上句号还需观察。

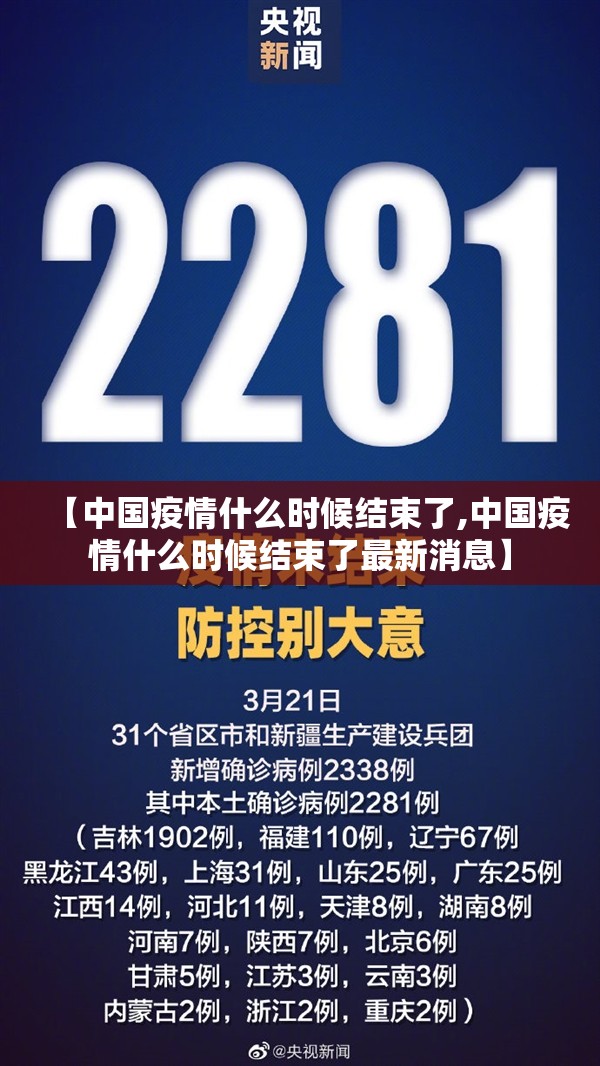

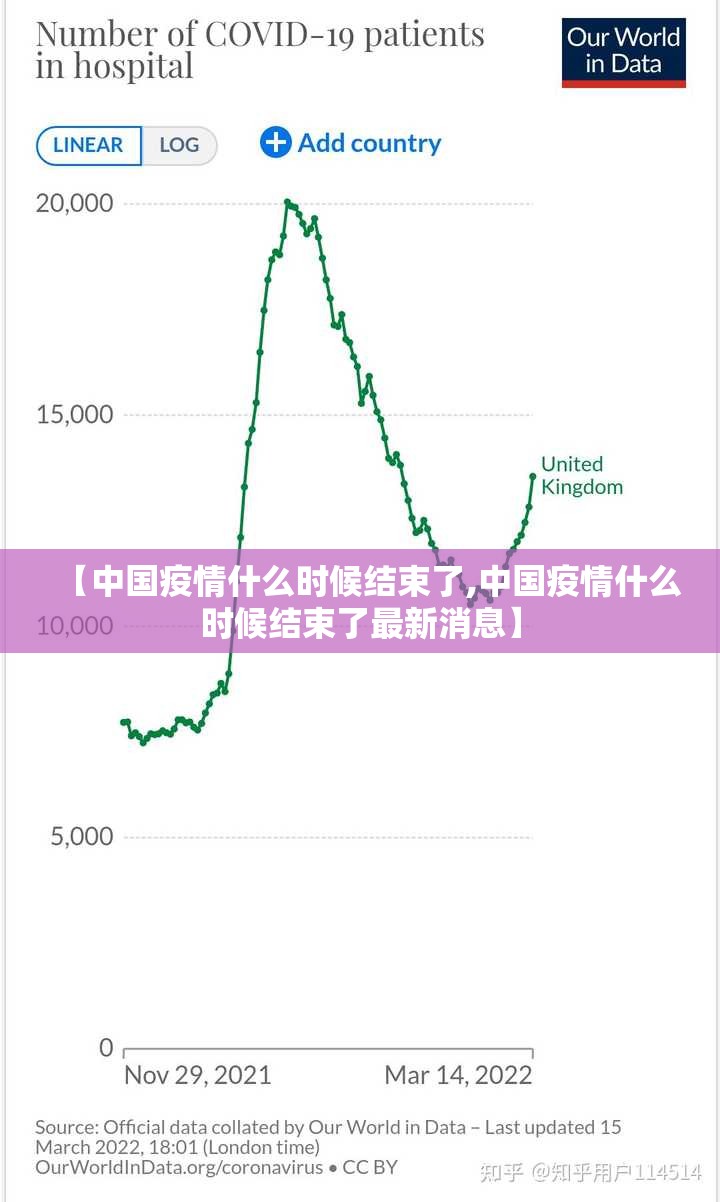

根据中国疾控中心的数据,2023年全国疫情总体保持低流行水平,重症和死亡病例显著减少,疫苗接种的普及和自然感染形成的免疫屏障,为疫情控制提供了坚实基础,病毒并未消失——2023年底的JN.1变异株曾引发小规模波动,但未造成大规模爆发,这反映出疫情结束并非绝对零风险,而是转化为一种可管理的常态。

公众对疫情的认知也在变化,疫情初期,恐慌和不确定性主导社会情绪;而现在,大多数人已适应与病毒共存,注重个人防护和健康管理,这种心态转变是疫情结束的重要标志之一,经济复苏迹象明显:2023年GDP增长反弹,服务业和制造业活力恢复,但中小企业和就业市场仍面临挑战,说明疫情的长期影响尚未完全消除。

中国抗疫历程为全球提供了宝贵经验,也暴露了一些问题,公共卫生体系的重要性凸显,疫情初期,中国通过封控和大规模检测迅速遏制病毒扩散,但后期也面临资源分配、基层医疗压力等挑战,中国需加强公共卫生基础设施建设,提升应对突发疫情的能力。

科技在抗疫中发挥了关键作用,健康码、大数据追踪和在线医疗等数字化工具,成为防控的核心支撑,这提示我们,未来应进一步整合科技与公共卫生,打造智慧防疫体系。

疫情揭示了全球协作的必要性,病毒无国界,中国在疫苗研发、物资援助等方面积极参与国际合作,但全球疫苗分配不均和政治化倾向也阻碍了抗疫进程,疫情“结束”的真正含义,应是全球共同实现防控目标,而非一国独善其身。

中国疫情在2023年进入结束阶段,但这是一个相对而非绝对的概念,医学上,病毒得到控制;社会上,生活基本恢复正常;经济上,复苏趋势确立,疫情留下的教训和启示将长期影响中国和世界,我们需保持警惕,继续完善公共卫生体系,推动科学合作,并珍惜来之不易的正常生活,疫情的“结束”不是终点,而是人类与自然共存的新起点——唯有反思与进步,才能让未来更具韧性。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~