新冠疫情自2020年初暴发以来,深刻影响了全球的社会经济秩序和日常生活,中国作为最早遭受疫情冲击的国家之一,通过严格的防控措施和科学的应对策略,在疫情初期便有效控制了病毒的传播,随着病毒变异和全球疫情形势的变化,人们不禁要问:中国的疫情究竟到什么时候结束?这个问题不仅关乎公共卫生,还涉及经济复苏、社会心理和国际合作等多个层面,本文将从疫情现状、科学预测、政策应对和社会影响等方面,探讨中国疫情可能的结束时间。

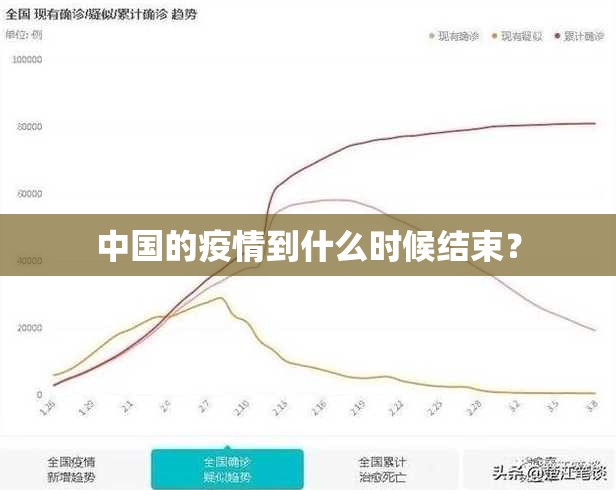

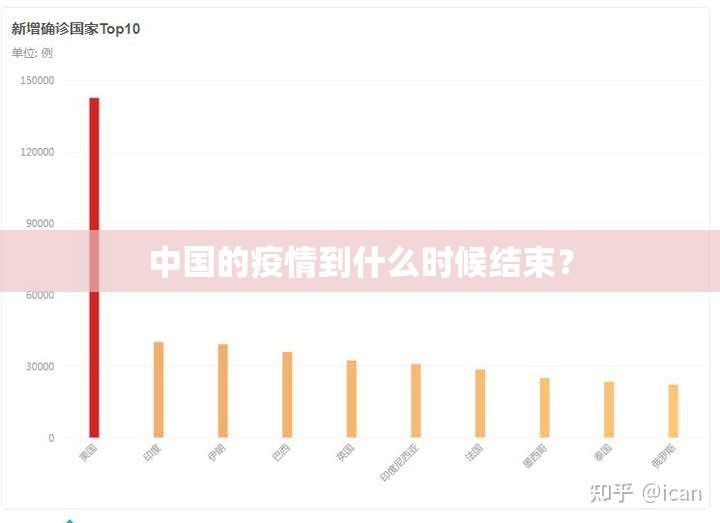

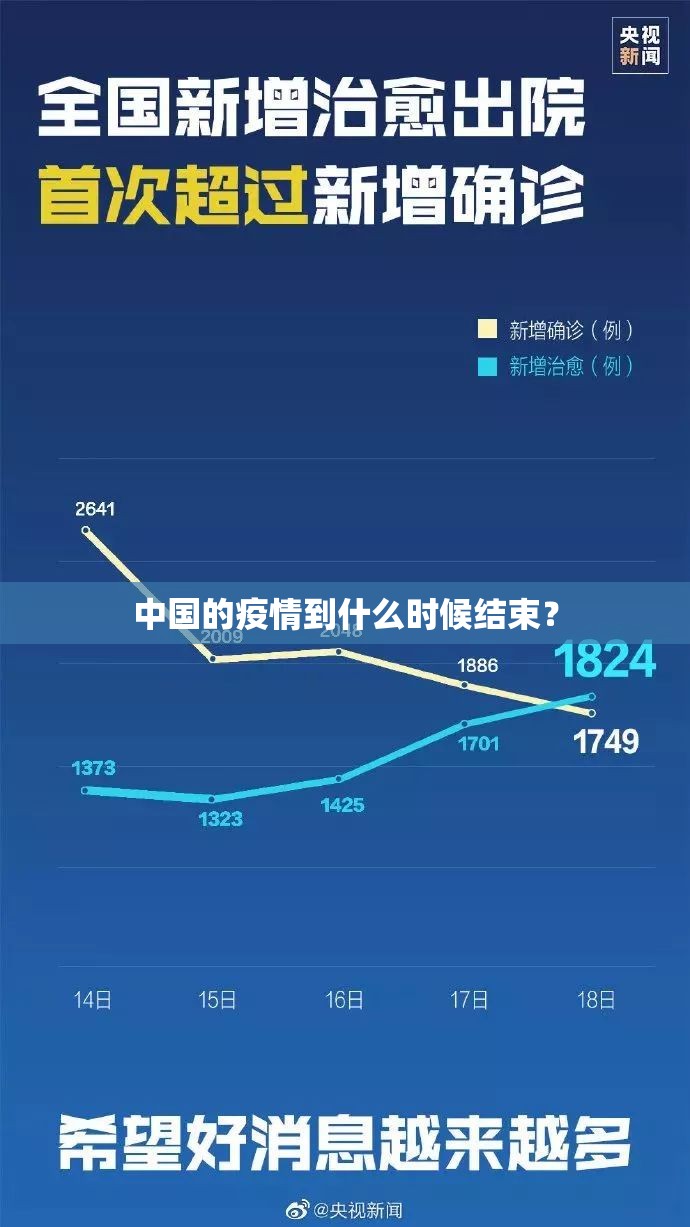

截至目前,中国在疫情防控方面取得了显著成效,通过动态清零政策、大规模核酸检测、疫苗接种和边境管控等措施,有效降低了本土传播风险,但疫情结束并非一蹴而就,仍面临多重挑战,病毒变异株(如奥密克戎及其亚型)的传播力增强,可能导致局部疫情反复,全球疫情的不确定性使得输入性风险持续存在,尤其是国际旅行和贸易逐步恢复的背景下,疫苗接种虽覆盖率较高,但免疫屏障的持久性和针对新变种的保护效力仍需观察,这些因素都意味着,疫情在短期内难以完全消失,而是可能转为常态化管理。

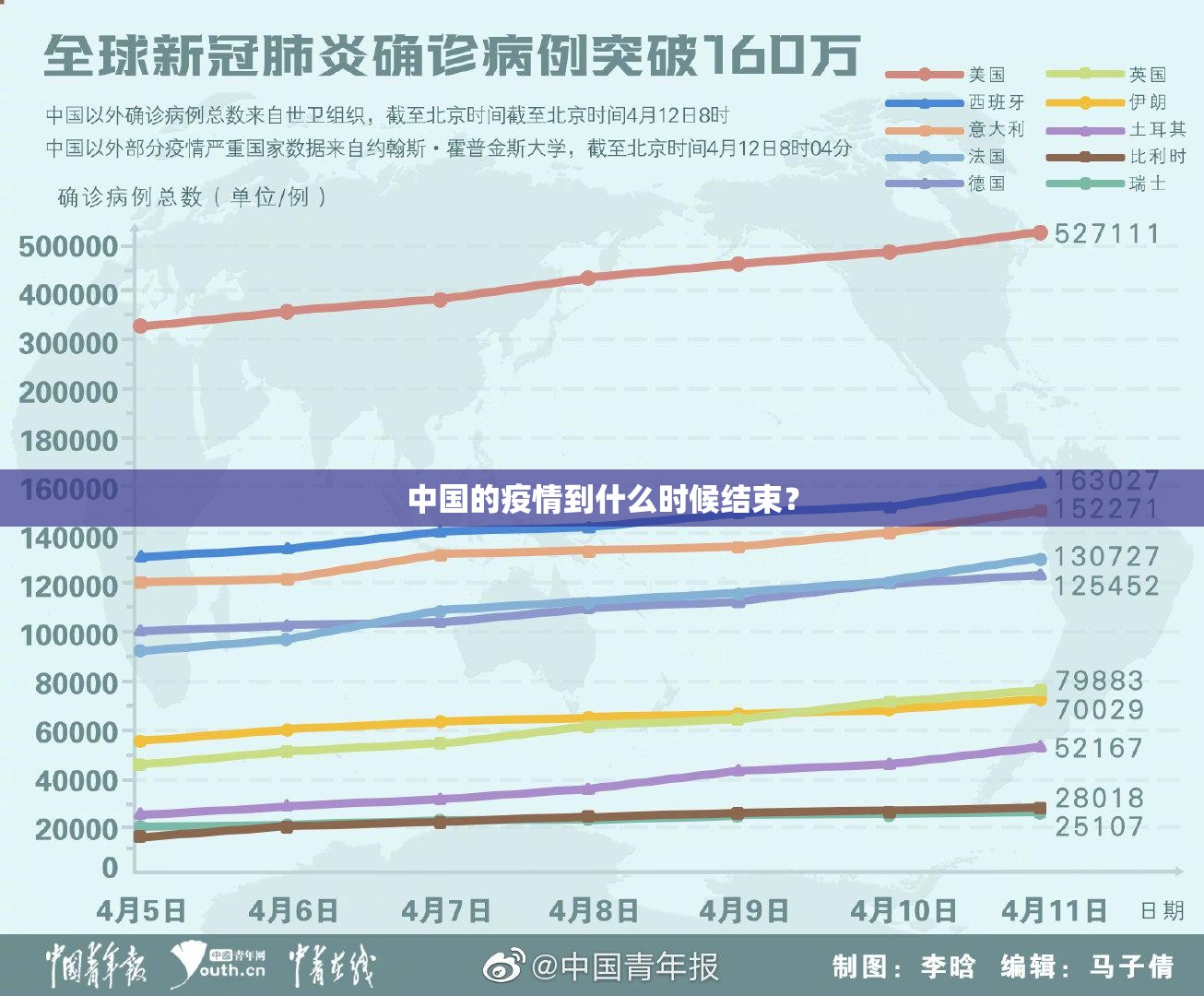

从科学角度,疫情的结束取决于病毒与人类共存的演化路径,世界卫生组织(WHO)及多数专家认为,新冠疫情可能逐渐从“大流行”过渡为“地方性流行”,即病毒长期存在但危害性降低,类似于流感,对于中国而言,疫情结束的时间点可能与全球同步,但也受国内防控策略的影响,基于当前数据,一些模型预测显示,如果疫苗接种率持续提升(包括加强针和针对新变种的疫苗),并且医疗资源充足,中国有望在2023年底至2024年初实现疫情的实质性控制,但这并非绝对,需视病毒变异情况、疫苗研发进展和公共卫生措施的有效性而定。

中国政府的防控政策以“人民至上、生命至上”为核心,强调精准防控和动态调整,疫情结束的标志可能不是病毒彻底消失,而是社会与经济活动的全面正常化,政策层面,中国正逐步优化措施,例如推广“抗原检测+核酸检测”结合模式、完善分级诊疗体系,以及加强国际合作以共享数据和资源,这些举措有助于减少疫情对生活的干扰,推动社会从应急状态转向常态化管理,预计到2024年,随着防控经验的积累和科技手段(如人工智能预警、数字化健康通行证)的普及,中国可能实现与病毒共存的平稳过渡,届时疫情对日常生活的直接影响将大幅降低。

疫情的结束不仅是一个医学问题,更是一个社会经济过程,过去三年,疫情对中国经济造成了冲击,但也加速了数字化转型和医疗体系改革,疫情结束将提振消费、旅游和就业市场,促进全面复苏,公众的心理健康也不容忽视——长期的防疫疲劳和焦虑需要时间缓解,社会层面,疫情结束可能伴随着公众卫生习惯的永久改变(如戴口罩、勤洗手),以及对全球合作更深入的认识,中国作为大国,在推动全球疫苗公平分配和公共卫生治理方面扮演关键角色,这也将影响疫情结束的进程。

中国的疫情结束时间预计在2024年左右,但这是一个渐进的过程,而非突然的终点,关键在于平衡防控与正常化,通过科学手段和政策优化实现软着陆,中国需继续加强疫苗接种、医疗资源建设和国际合作,以应对可能的新挑战,疫情的结束将标志着人类又一次战胜重大公共卫生危机,但更重要的是,它提醒我们珍惜健康、强化韧性,并共建一个更安全的世界,在这个过程中,每个人的努力都不可或缺——保持理性、积极配合,我们终将迎来曙光。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~