新冠疫情自2019年底暴发以来,迅速席卷全球,成为人类历史上影响最深远的公共卫生事件之一,在这场全球危机中,一个英文缩写——“COVID-19”——成为了国际社会共同的语言符号,它不仅是一个医学术语,更承载着人类对这场疫情的集体记忆、科学应对与未来反思,本文将从“COVID-19”这一关键词出发,探讨其命名背后的科学逻辑、全球影响以及留给世界的启示。

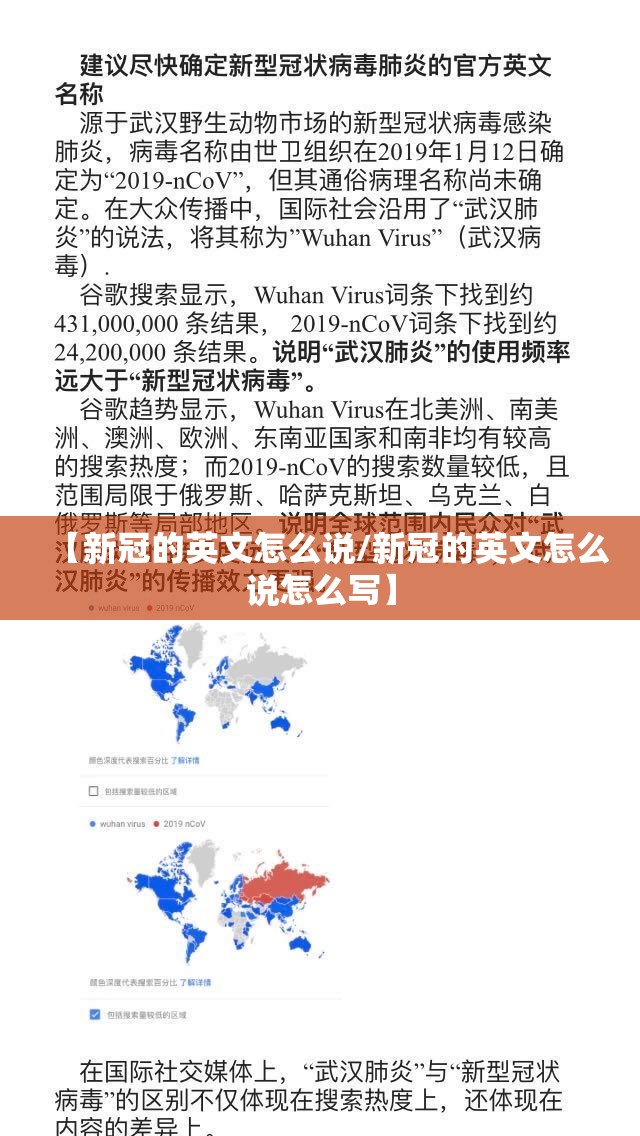

“COVID-19”是“Coronavirus Disease 2019”的缩写,直译为“2019冠状病毒病”,这一名称由世界卫生组织(WHO)于2020年2月11日正式公布,旨在避免此前使用“武汉肺炎”等地域性名称可能引发的污名化问题,同时强调疾病的科学属性和暴发时间。“CO”代表冠状病毒(Coronavirus),“VI”为病毒(Virus),“D”指疾病(Disease),“19”则表示疫情首次被发现的年份2019年。

这一命名的过程体现了全球科学界的协作与共识,冠状病毒家族此前已为人所知,例如2003年的SARS(严重急性呼吸综合征)和2012年的MERS(中东呼吸综合征),但COVID-19因其高传染性和变异能力成为全新的挑战,世界卫生组织的命名不仅为全球科研、医疗和公共沟通提供了统一标准,也促进了国际社会在疫苗研发、数据共享和政策协调上的合作。

COVID-19的暴发对全球造成了多维度的冲击,在健康领域,截至2023年,全球累计报告病例超过6亿,死亡人数超过600万,各国医疗系统一度濒临崩溃,疫情也推动了医学研究的飞速发展:mRNA疫苗技术在短时间内实现突破,抗病毒药物和检测手段不断优化,远程医疗和数字化健康管理得到广泛应用。

经济上,疫情导致全球供应链中断、旅游业停滞、失业率飙升,国际货币基金组织(IMF)数据显示,2020年全球经济萎缩3.1%,为自二战以来最严重的衰退,但与此同时,数字经济、远程办公和在线教育等行业逆势增长,加速了社会的数字化转型。

社会层面,疫情暴露了国家间的不平等:疫苗分配不均、医疗资源差距以及信息鸿沟成为全球治理的难题,社交隔离政策改变了人们的生活方式,心理健康问题日益凸显,但也激发了社区互助与全球团结的浪潮。

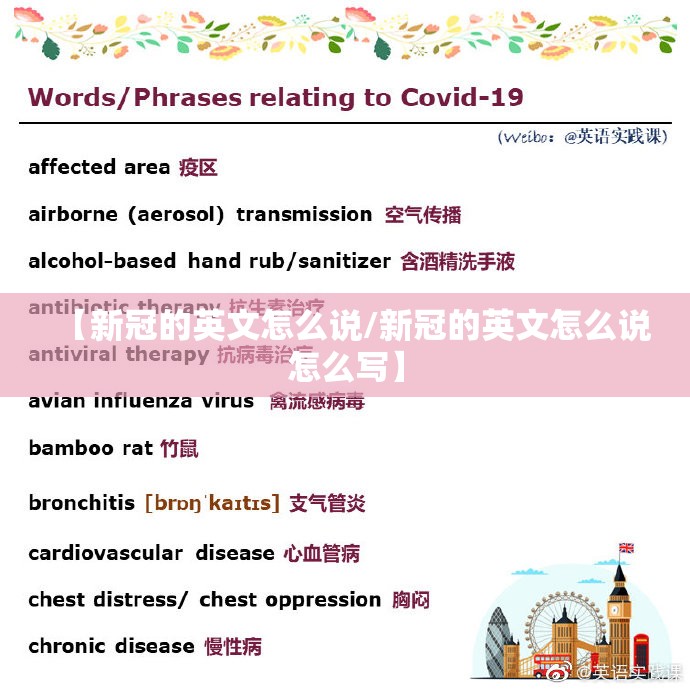

“COVID-19”一词早已超越医学范畴,成为流行文化和社会语言的一部分,它被收录于《牛津英语词典》2020年度词汇,并衍生出“social distancing”(社交隔离)、“lockdown”(封锁)等新词汇,这些术语不仅记录了疫情下的生活状态,也反映了人类应对危机的适应力。

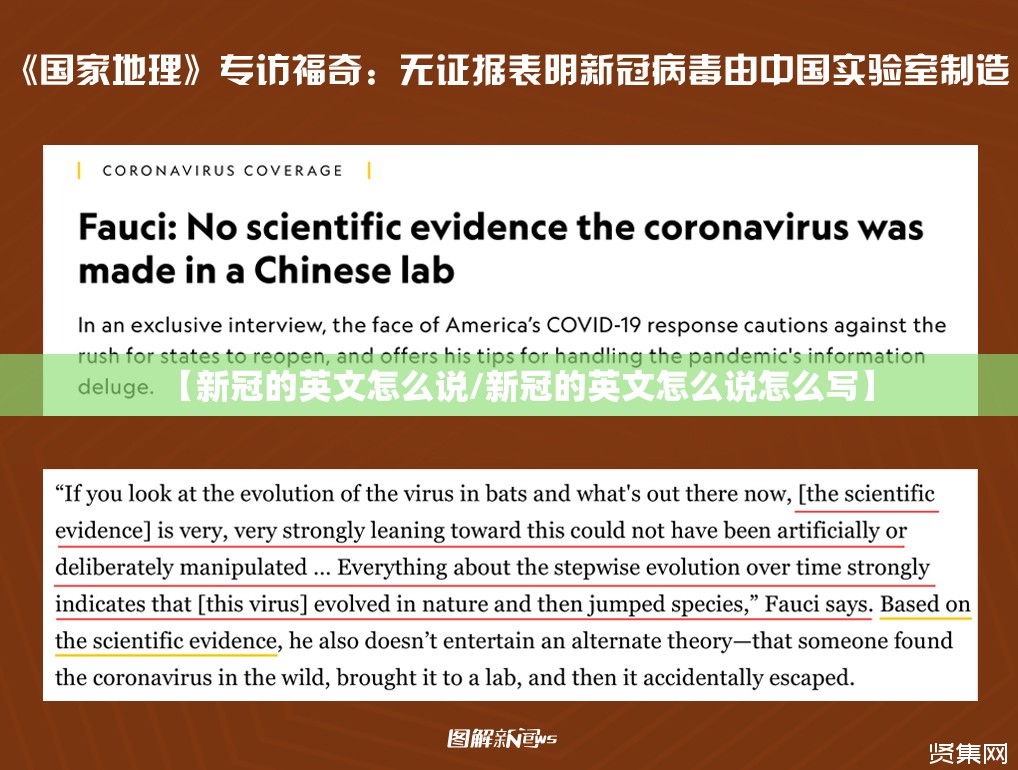

更重要的是,COVID-19促使人类重新审视与自然的关系,许多科学家指出,病毒溢出(spillover)与生态环境破坏、全球化旅行密集化密切相关,这引发了关于可持续发展、公共卫生体系建设和全球协作的深刻讨论。

COVID-19的教训表明,全球社会需加强“预防为主”的公共卫生策略,世界卫生组织推动的“全球疫情预警与响应系统”以及各国投资的公共卫生基础设施,正是为了应对未来可能出现的新的健康威胁,疫情凸显了科学传播的重要性:准确的信息和公众信任是危机管理的关键。

在技术层面,人工智能、大数据和基因测序等技术在疫情监控和疫苗研发中发挥了重要作用,未来将继续成为全球健康治理的核心工具,而在社会层面,社区韧性、国际合作和公平发展将是构建“健康人类命运共同体”的基石。

“COVID-19”不仅仅是一个英文术语,它是21世纪全球危机的代名词,也是人类 resilience(韧性)与科学精神的象征,从命名到应对,这场疫情既暴露了世界的脆弱性,也展现了团结与创新的力量,正如世界卫生组织总干事谭德塞所言:“历史将会记录我们如何利用这一时刻,为子孙后代建设一个更健康、更安全、更公平的世界。” COVID-19终将成为过去,但它留给人类的思考与变革,将长久影响未来的每一步发展。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~