新型冠状病毒(SARS-CoV-2)自2019年底首次出现以来,迅速席卷全球,成为人类健康的最大威胁之一,尽管我们无法用肉眼直接看到它,但通过先进的科学技术,科学家们已经揭开了它的神秘面纱,新型冠状病毒到底长什么样?它又是如何在微观世界中运作的?本文将深入探讨这些问题,从病毒的结构、形态到其传播机制,为您全面解析这个隐形敌人的真面目。

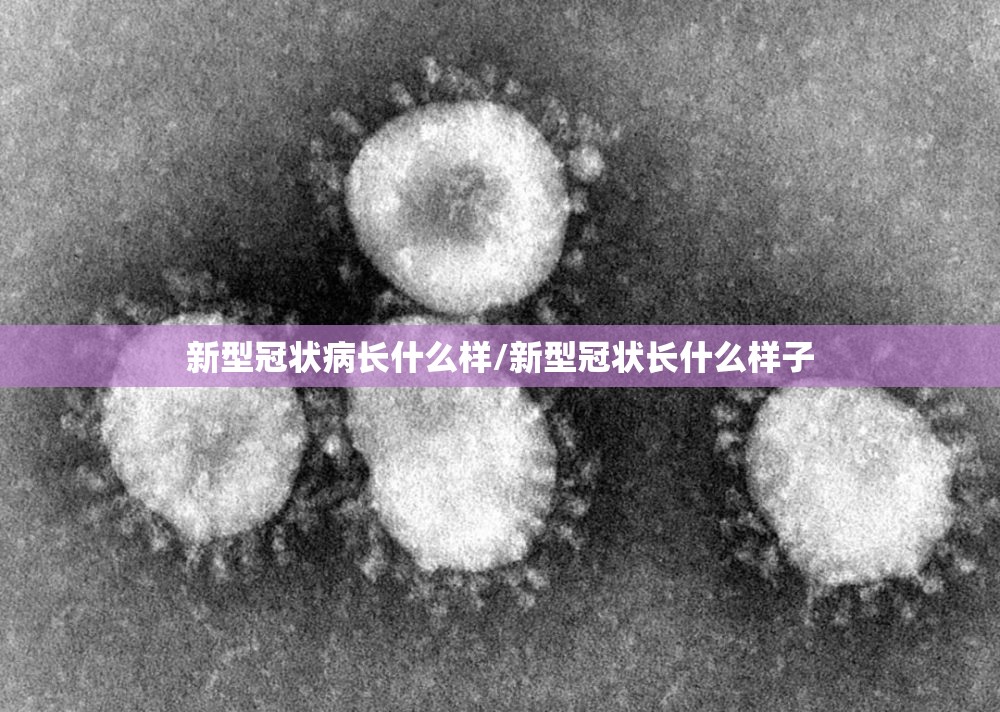

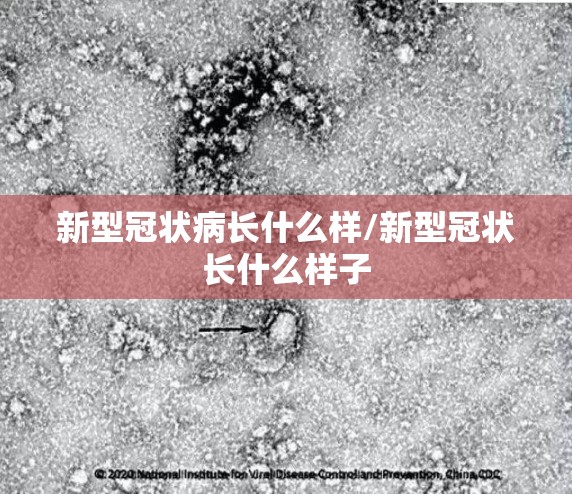

新型冠状病毒属于冠状病毒科,这类病毒因其表面突出的冠状蛋白而得名,在电子显微镜下,新型冠状病毒呈现为圆形或椭圆形的颗粒,直径约为60-140纳米(nm),相当于人类头发丝直径的千分之一,病毒颗粒主要由三部分组成:核心遗传物质(RNA)、蛋白质外壳和脂质包膜。

病毒的核心包含一条单链RNA,这是病毒的遗传蓝图,负责编码病毒复制和感染所需的蛋白质,RNA被包裹在一个称为核衣壳的蛋白质结构中,由核蛋白(N蛋白)组成,起到保护遗传物质的作用。

病毒的外层是一个脂质包膜,类似于人类细胞膜的结构,这个包膜源自宿主细胞,当病毒从感染细胞中释放时,它会“窃取”一部分细胞膜来包裹自己,脂质包膜上镶嵌着几种关键蛋白质,其中最突出的是刺突蛋白(S蛋白)、膜蛋白(M蛋白)和包膜蛋白(E蛋白)。

刺突蛋白是病毒表面的冠状突起,形状像皇冠上的尖刺,这也是“冠状病毒”名称的由来,这些蛋白质是病毒入侵人类细胞的关键工具,它们能够与人体细胞表面的ACE2受体结合,从而打开细胞的大门,膜蛋白和包膜蛋白则负责维持病毒的结构完整性,并协助病毒的组装和释放。

在电子显微镜图像中,新型冠状病毒看起来像一个布满尖刺的小球体,这些尖刺(刺突蛋白)赋予它一种独特的“冠状”外观,病毒的形态并非固定不变;在不同的环境下,它可能会呈现略微不同的形状,例如有时会显得更椭圆或更不规则,病毒在复制过程中会发生变异,导致刺突蛋白的结构发生变化,从而产生新的变种,如Delta和Omicron变体,这些变异可能会影响病毒的传播力和致病性,但基本结构保持不变。

病毒的微小尺寸使其能够轻易通过空气传播,当感染者咳嗽、打喷嚏或说话时,病毒会以飞沫或气溶胶的形式释放到空气中,这些飞沫中的病毒颗粒可以存活数小时,甚至数天, depending on the environment(取决于环境条件),如温度和湿度,一旦吸入或接触黏膜,病毒就会开始其感染过程。

新型冠状病毒的“长相”不仅决定了它的外观,还直接关系到它的功能,刺突蛋白是病毒的攻击武器,当病毒接近人类细胞时,刺突蛋白会与细胞表面的ACE2受体结合,就像钥匙插入锁孔一样,这个过程触发病毒包膜与细胞膜的融合,使病毒RNA进入细胞内部。

一旦 inside the cell(进入细胞),病毒RNA会利用细胞的 machinery(机制)进行复制,它劫持细胞的核糖体来合成病毒蛋白质,并组装成新的病毒颗粒,这些新病毒随后从细胞中释放出来,继续感染其他细胞,整个过程高效而迅速,导致感染者在短时间内出现症状,如发热、咳嗽和呼吸困难。

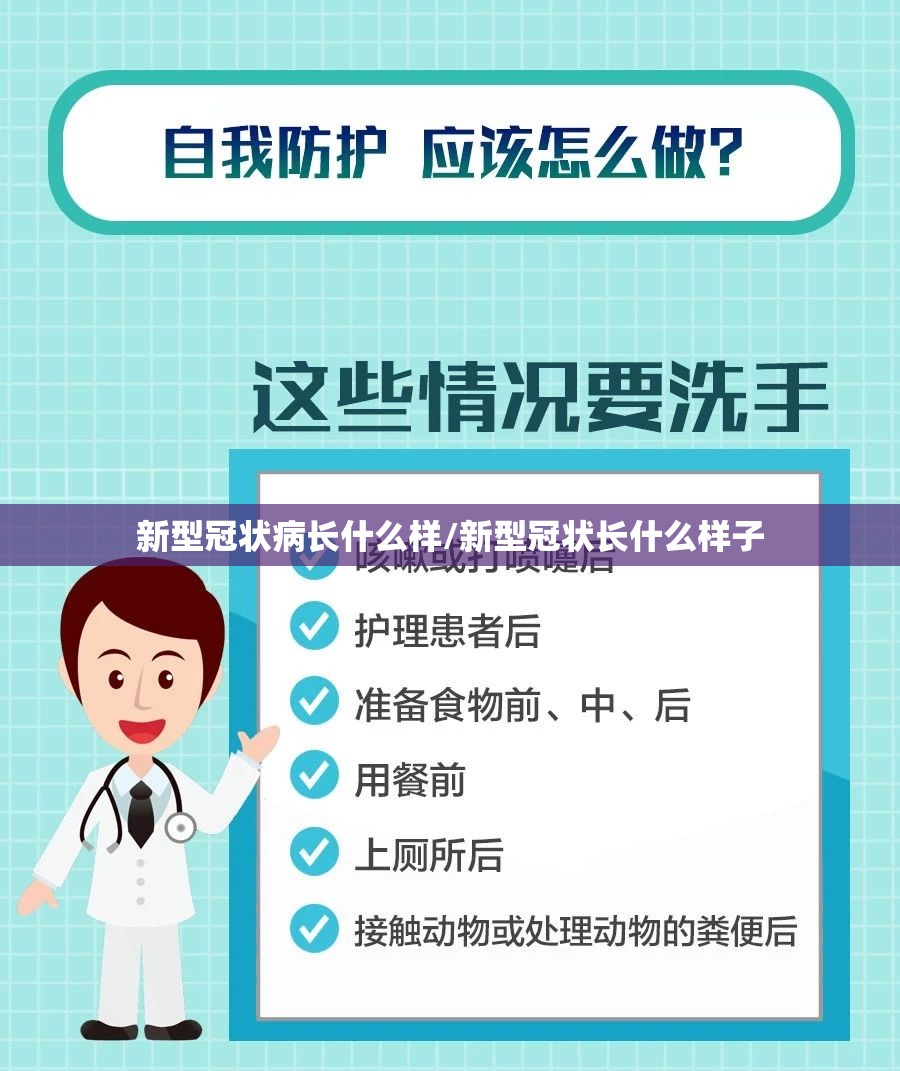

值得注意的是,病毒的脂质包膜使其对肥皂、酒精-based disinfectants(酒精类消毒剂)敏感,肥皂能破坏脂质层,从而使病毒失活,这也是勤洗手成为重要防护措施的原因。

科学家通过 cryo-electron microscopy(冷冻电子显微镜)和X-ray crystallography(X射线晶体学)等技术,详细解析了病毒的结构,这些研究不仅揭示了病毒的外观,还帮助开发了疫苗和药物,mRNA疫苗(如辉瑞和 Moderna 疫苗)就是基于刺突蛋白的设计,训练免疫系统识别并攻击病毒。

对病毒形态的持续监测有助于跟踪变异情况,全球实验室共享病毒基因组数据,确保我们能及时应对新变种,尽管病毒在不断演化,但科学进步让我们有能力保持一步 ahead(领先)。

新型冠状病毒虽然微小到 invisible to the naked eye(肉眼不可见),但它的结构复杂而高效,使其成为 formidable foe(强大的敌人),通过了解它的真实面貌——从冠状刺突到脂质包膜——我们不仅能更好地 appreciate(理解)科学的力量,还能采取更有效的防护措施,在全球抗疫的征程中,知识是我们最强大的武器,勤洗手、戴口罩和接种疫苗,就是我们与这个微观敌人斗争的最佳方式。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~