新冠疫情自2019年底首次出现以来,迅速演变为一场全球性卫生危机,封城作为应对疫情的关键措施,引发了广泛关注和讨论,本文将从时间线角度回顾新冠疫情封城措施的起始点,分析其背景、实施过程及影响,并探讨这一措施在全球范围内的效仿与争议。

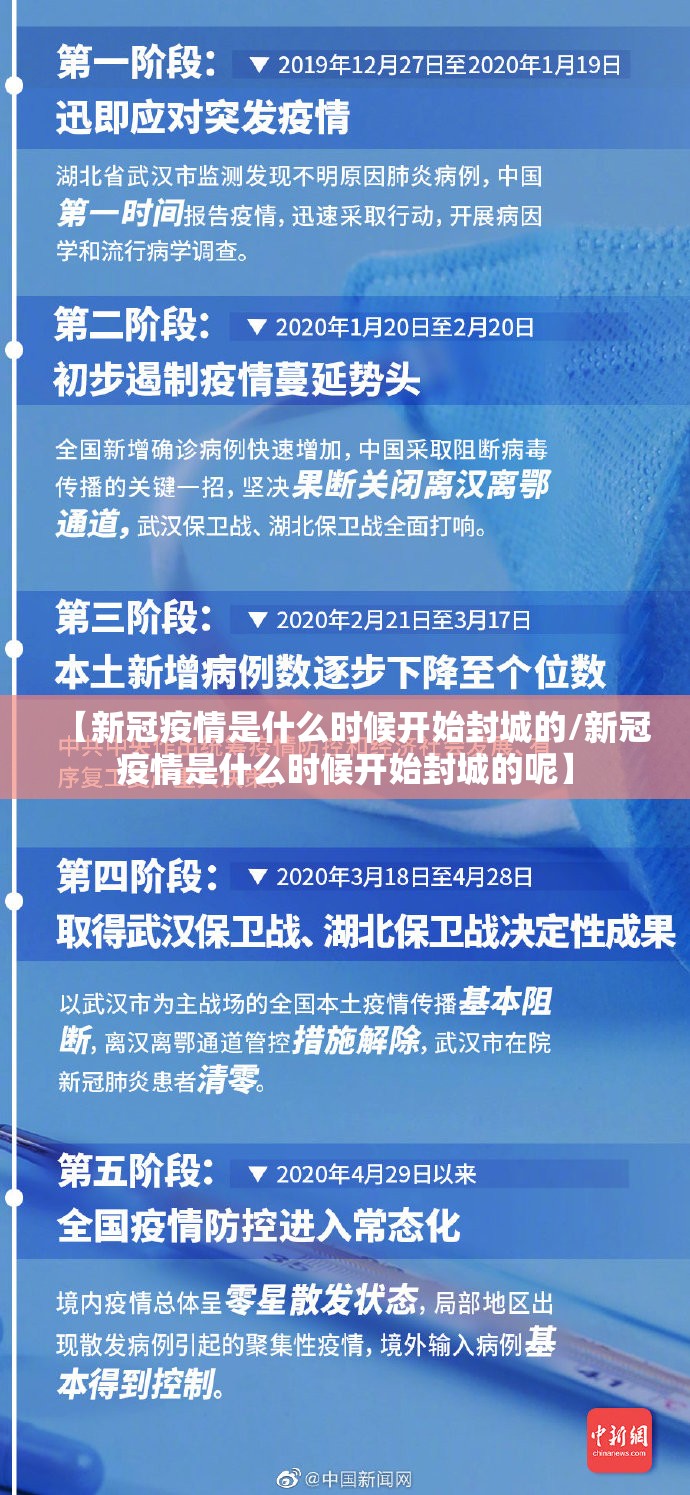

新冠疫情封城的标志性事件始于中国武汉,2019年12月,湖北省武汉市出现不明原因肺炎病例,后被确认为新型冠状病毒(SARS-CoV-2)引发的COVID-19疫情,随着病例激增和传播风险加剧,中国政府于2020年1月23日凌晨宣布对武汉实施封城措施,这包括关闭所有进出武汉的交通通道(如航空、铁路和公路),暂停市内公共交通,并限制居民非必要外出,武汉封城是全球首个大规模封城行动,旨在遏制病毒扩散,为其他地区争取应对时间。

武汉封城并非一蹴而就,而是基于疫情数据的紧急决策,世界卫生组织(WHO)于2020年1月30日宣布新冠疫情为“国际关注的突发公共卫生事件”,进一步凸显了疫情的严重性,封城措施随后扩展到湖北省其他城市,如黄冈、孝感等,形成了区域性封锁,这一阶段(2020年1月至3月)被视为全球封城的起点,许多国家 later 效仿了这一做法。

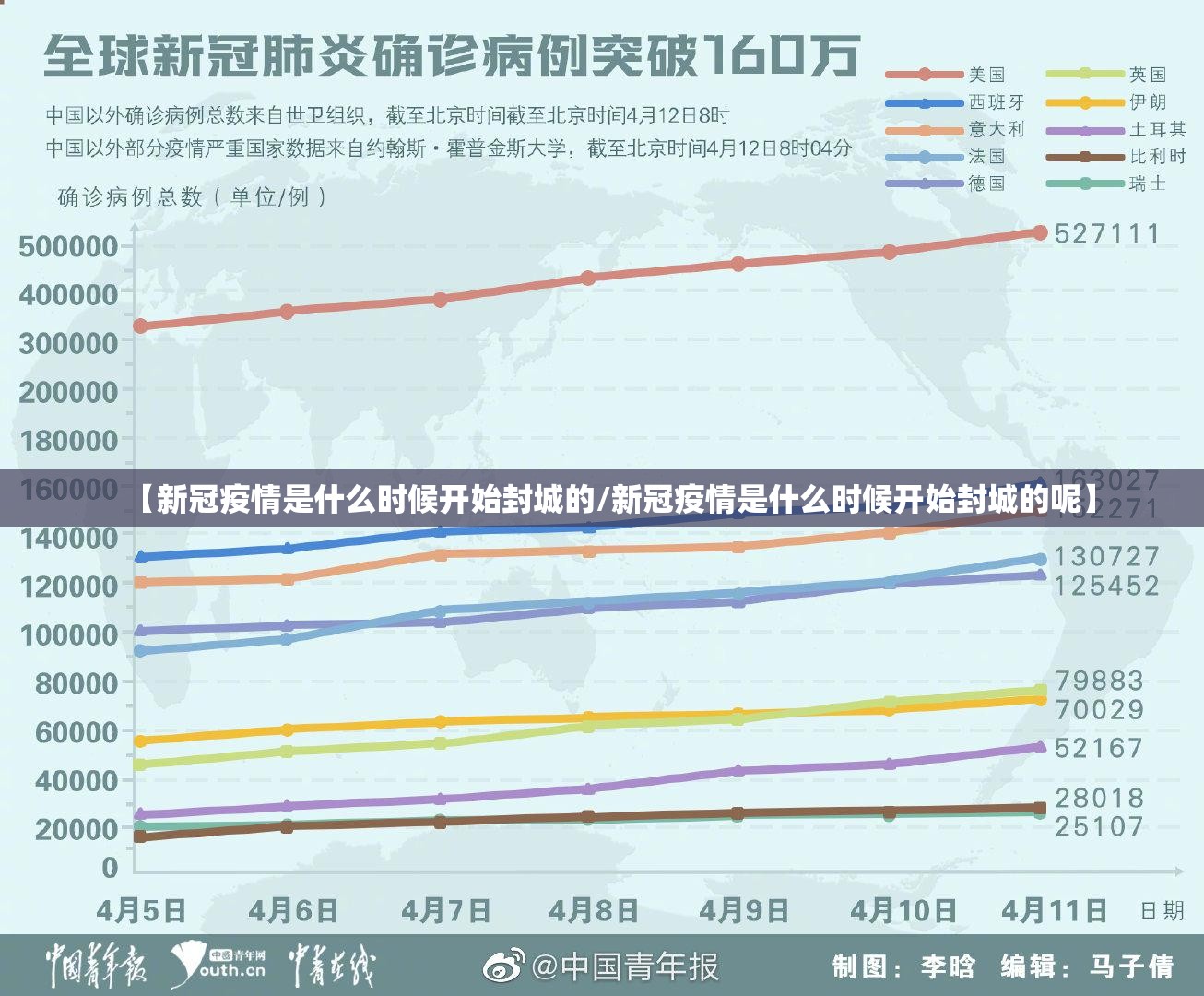

武汉封城后,新冠疫情迅速蔓延至全球,各国纷纷采取类似封城措施,2020年3月,意大利成为欧洲首个实施全国封城的国家,紧随其后的是西班牙、法国和英国,美国则在2020年3月中旬开始各州级别的封锁,如加利福尼亚州和纽约州,这些封城通常包括居家令、商业关闭和旅行限制,时间点集中在2020年第一季度至第二季度。

封城的时间线因地区而异:亚洲国家如韩国和日本采取了较早的局部封锁,而非洲和拉丁美洲国家则在2020年中期才实施封城,全球封城的高峰期出现在2020年4月,当时超过90个国家处于某种形式的封锁状态,值得注意的是,封城并非永久性措施;许多地区在疫情缓解后逐步解封,但后续 waves(如Delta和Omicron变种)导致封城反复出现,直到2022年多数国家转向“与病毒共存”策略。

封城措施的实施背景源于新冠疫情的突发性和高传染性,新冠病毒通过呼吸道飞沫和接触传播,基本再生数(R0)估计在2-3之间,意味着不加控制会导致指数级增长,封城旨在通过物理隔离打破传播链,减少医疗系统压力,武汉封城前,当地医院已超负荷,封城后病例增长放缓,为其他地区提供了预警。

决策还基于科学模型和历史经验,流行病学模型(如帝国理工学院的报告)预测,不加干预可能导致数百万人死亡,封城与其他措施(如戴口罩和核酸检测)结合,形成了“压制”策略,2003年SARS疫情的经验教训也影响了决策,尤其是在亚洲地区。

封城措施在遏制疫情方面取得了显著效果,研究表明,武汉封城避免了数十万例感染,并延迟了全球传播,类似地,欧洲和美国的封城减少了病例峰值,降低了死亡率,经济方面,封城导致全球GDP在2020年收缩3.5%,但挽救了更多生命,据估计每延迟一周封城,死亡率可能增加。

封城也引发争议,批评者指出,封城造成经济衰退、失业率上升和心理问题(如焦虑和抑郁),教育中断和社交隔离对儿童和老年人影响尤甚,封城的公平性问题凸显:低收入群体和发展中国家更易受到冲击,部分国家因资源不足无法有效实施封城,这些争议促使后续政策更加平衡,例如采用“智能封城”或 targeted restrictions。

新冠疫情封城始于2020年1月23日的武汉,作为全球首个大规模应对措施,它既展示了公共卫生干预的威力,也暴露了其复杂性,封城时间线反映了疫情的动态变化,从紧急响应到逐步解封,再到反复调整,尽管存在争议,封城在控制疫情早期扩散中发挥了关键作用,并为未来全球卫生危机提供了宝贵经验,新冠疫情提醒我们,在全球化时代,协同应对和科学决策至关重要。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~